김성수 (언론인)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김성수(1891–1955)는 일제강점기 언론인, 교육자, 기업인, 정치인으로, 대한민국 근대화에 기여한 인물이다. 그는 동아일보를 창간하고 보성전문학교(현 고려대학교)를 인수하여 교육 발전에 힘썼으며, 실력 양성 운동을 통해 민족 역량 강화에 기여하려 했다. 해방 후에는 한국민주당을 결성하고 부통령을 역임했으나, 친일 행적 논란과 이승만 대통령과의 갈등으로 평가가 엇갈린다. 그는 1962년 건국공로훈장을 받았으나 2018년 박탈되었으며, 현재까지도 그의 업적과 친일 행적에 대한 다양한 평가가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동아일보 사람 - 변영로

변영로는 일제강점기와 대한민국의 시인이자 영문학자, 교수, 언론인으로, 3·1 운동 당시 독립선언서 영문 번역을 맡았으며, 초기 신시 개척에 앞장섰고, 후에는 대학교수로 재직하며 국제펜클럽 한국본부 초대 위원장을 역임한 애주가로 유명한 인물이다. - 직물업자 - 김용완 (1904년)

김용완은 경방의 제4대 사장으로서 1946년부터 1975년까지 경방을 경영하며 전국경제인연합회 회장을 6차례 지낸 대한민국의 기업인이다. - 직물업자 - 이원영 (1908년)

이원영은 1908년 경기도 안산 출생으로 일제강점기에는 기업 임원을, 해방 이후에는 독립헌금실행단 이사, 양조장 대표이사 등을 역임했다. - 한국의 제2차 세계 대전 관련자 - 박헌영

박헌영은 일제강점기 사회주의 운동가이자 독립운동가, 정치인으로, 조선공산당 창당에 참여하고 해방 후 조선공산당 재건에 중추적인 역할을 담당했으나, 한국 전쟁 이후 김일성 정권에 의해 처형되어 그의 생애와 활동은 논란과 재평가의 대상이 되고 있다. - 한국의 제2차 세계 대전 관련자 - 이승만

이승만은 대한민국의 초대 대통령이자 독립운동가로서, 대한민국 임시정부 초대 대통령을 역임하고 해방 후 초대 대통령으로 선출되었으나, 독재적 통치와 부정부패에 대한 비판도 받으며 4·19 혁명 후 하와이로 망명하여 서거하였다.

| 김성수 (언론인) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 김성수 |

| 원어 이름 | 김성수 |

| 한자 표기 | 金性洙 |

| 로마자 표기 | Gim Seong-su |

| mr 표기 | Kim Sŏngsu |

| 호 | 인촌 |

| 한자 호 | 仁村 |

| 로마자 호 표기 | Inchon |

| mr 호 표기 | Inch'on |

| 자 | 판석 |

| 한자 자 | 判錫 |

| 로마자 자 표기 | Panseok |

| mr 자 표기 | P'ansŏk |

| 출생일 | 1891년 10월 11일 |

| 출생지 | 조선 전라도 고창군 부안면 (현재의 대한민국) |

| 사망일 | 1955년 2월 18일 |

| 사망지 | 서울특별시 |

| 종교 | 유교(성리학) → 개신교(장로회) → 천주교 |

| 배우자 | 고광석, 이아주 |

| 소속 정당 | 한국민주당 → 민주국민당 → 민주당 |

| 모교 | 와세다 대학 |

| 웹사이트 | 인촌기념관 |

| |

| 정치 경력 | |

| 직위 | 대한민국 부통령 |

| 대통령 | 이승만 |

| 임기 시작 | 1951년 5월 17일 |

| 임기 종료 | 1952년 5월 14일 |

| 전임자 | 이시영 |

| 후임자 | 함태영 |

| 국무총리 | 장면 허정 (국무총리 서리) 이윤영 (국무총리 서리) 장택상 |

| 기타 정보 | |

| 본관 | 울산 |

| 생부 | 김경중 |

| 생모 | 장흥 고씨 |

| 양부 | 김기중 |

| 양모 | 전주 이씨 |

| 첩실 (양서모) | 공주 김씨 |

| 자녀 | 김상만 김상석 김상종 김상흠 김남 김상기 |

| 학력 | 정칙영어학교 금성학교 와세다 대학 정치경제학부 |

| 경력 | 경성방직 사장 동아일보 사장 보성전문학교 교장 민주국민당 최고위원 겸 고문 |

| 세례명 | 바오로 |

2. 생애

김성수는 1891년 10월 11일 전라북도 고창군 부안면 인촌리에서 태어났다. 동방 18현 중 한 명인 조선시대 성리학자 하서 김인후의 13대손으로, 아버지는 김경중, 어머니는 장흥 고씨였다. 그는 아들이 없었던 백부 김기중의 양자로 입양되었으며, 어릴 적 이름은 판석이었다.

김경중과 장흥 고씨 사이에는 김성수 위로 아들 셋이 있었으나 모두 어려서 사망했기에,[22] 김성수가 사실상 장남 역할을 했다. 유교 집안임에도 아들을 낳기를 갈망하여 중의 말을 따라 고창군 흥덕의 소요암에서 불공을 드렸다고 한다.[23] 생모 장흥고씨는 꿈에 새우가 잉어로 변하는 태몽을 꾸었다고 한다.[23]

김성수의 가계는 김인후의 선조인 민씨 부인이 태종비 원경왕후의 친족으로, 태종 때 외척 제거로 화를 피해 전라남도 장성군으로 낙향하면서 전라남도 장성군에 정착했다. 이후 김인후가 다시 관직에 올랐으나 벼슬을 버리고 전라남도 장성군으로 내려와 대대로 거주하였다. 그의 증조부 김명환이 셋째 아들 김요협을 전라북도 고창군의 거부 연일 정씨 정계량의 무남독녀와 혼인시키면서 전라북도 고창군에 정착하게 되었다.[25]

할아버지 김요협은 선공감감역 등을 지냈으며 처가의 유산을 물려받아 재산을 형성했다.[25] 그러나 그의 집안의 재산 축적 과정에는 부정적인 시각도 있는데, 그의 아버지와 생부 형제가 벼슬길에 있을 때 관권을 이용하여 백성들의 재물을 수탈했고, 중국·일본과 밀수를 하여 돈을 모았다는 것이다.[26]

양어머니 전주 이씨는 조선 태종의 차남 효령대군의 후손이었다.[24] 대법원장을 지낸 가인 김병로 역시 김인후의 후손으로 김성수와 먼 친척이다.

생가와 양가는 한울타리를 둔 집으로, 어린 김성수는 밤중에 생가를 찾아가곤 하였다. 그러나 생모 장흥 고씨는 양어머니의 허락 없이는 안 된다며 단호하게 돌려보냈다. 유년기의 김성수는 장난기가 심한 소년이었다고 한다. 엽전을 삼켰다며 호두를 먹어야 한다고 했다가, 온 집안이 호두를 가져오자 엽전을 먹은 것은 자신이 아니라 주머니였다고 말하기도 하였다.[27] 소년기에 한학을 배웠으며 석재 서병오의 권유로 아호를 인촌(仁村)이라 지었다.[27] 7세 때까지 집에서 부모에게 글을 배우고 어머니에게서 선행가언을 배우며 한문 교양을 쌓다가 7세 때 훈장을 모셔와 사설 서당을 차려서 한학을 배웠고,[28] 동네 아이들을 함께 공부하게 하였다.[28] 어린 나이에도 생활이 어려운 아이들을 불러 같이 공부하게 하였고 수업료와 지필묵도 사서 나눠 쓰기도 했다.[28] 그는 아이들의 자존심을 건드리거나 모욕을 주지 않았다.

서당에서 그는 명심보감, 소학, 동몽선습을 배우고[28] 이어 자치통감, 공자, 맹자, 중국의 역사 등을 배웠다.[28] 당시, 유교 철학 등을 공부하여 성리학을 익히기도 했다.[29] 개인적으로는 사마천의 사기열전과 삼국지를 탐독하였다.[29] 풍족한 가정 환경에서 자랐으나 사치를 모르고 성장하였다.

2. 1. 출생과 가계

김성수는 1891년 10월 11일 전라북도 고창군 부안면 인촌리에서 동방 18현 중 한 명이자 조선시대 성리학의 대가인 하서 김인후의 13대손으로 태어났다. 아버지는 김경중, 어머니는 장흥 고씨였다. 그러나 그는 아들이 없었던 백부 김기중의 양자로 입양되었다. 어릴 적 이름은 판석이었다.김성수의 가계는 김인후의 선조인 민씨 부인이 태종비 원경왕후의 친족으로, 태종 때 외척 제거로 화를 피해 전라남도 장성군으로 낙향하면서 전라남도 장성군에 정착했다. 이후 김인후가 다시 관직에 올랐으나 벼슬을 버리고 전라남도 장성군으로 내려와 대대로 거주하였다. 그의 증조부 김명환이 셋째 아들 김요협을 전라북도 고창군의 거부 연일 정씨 정계량의 무남독녀와 혼인시키면서 전라북도 고창군에 정착하게 되었다.[25]

할아버지 김요협은 선공감감역 등을 지냈으며 처가의 유산을 물려받아 재산을 형성했다.[25] 그러나 그의 집안의 재산 축적 과정에는 부정적인 시각도 있는데, 그의 아버지와 생부 형제가 벼슬길에 있을 때 관권을 이용하여 백성들의 재물을 수탈했고, 중국·일본과 밀수를 하여 돈을 모았다는 것이다.[26]

양어머니 전주 이씨는 조선 태종의 차남 효령대군의 후손이었다.[24] 대법원장을 지낸 가인 김병로 역시 김인후의 후손으로 김성수와 먼 친척이다.

| 항목 | 내용 |

|---|---|

| 할아버지 | 김요협(1833~1909) |

| 할머니 | 증 정부인 연일정씨(1831~1911) |

| 생부 | 김경중(1863~1945) |

| 생모 | 장흥 고씨 |

| 양부 | 김기중(1859~1933) |

| 양모 | 전주 이씨 |

| 남동생 | 김연수(1896~1979) |

2. 2. 유년기

김성수는 1891년 10월 11일 전라북도 고창군 부안면 인촌리에서 동방 18현의 한 사람인 조선시대 성리학자 하서 김인후의 13대손으로 태어났다. 당시 군수를 역임한 낙재 김요협의 둘째 아들 김경중과 장흥 고씨 사이에서 넷째 아들로 태어났으나, 아들이 없었던 백부 김기중의 양자가 되었다. 어릴 적 이름은 판석이었다.김경중과 장흥 고씨는 인촌 위로 아들 셋을 두었으나 모두 어려서 사망했기에,[22] 김성수가 사실상의 장남 역할을 했다. 유교 집안임에도 아들을 낳기를 갈망하여 중의 말을 따라 고창군 흥덕의 소요암에서 불공을 드렸다고 한다.[23] 생모 장흥고씨는 꿈에 새우가 잉어로 변하는 태몽을 꾸었다고 한다.[23]

유년기에 큰 부자였으나 아들이 없었던 백부 김기중의 양자가 되었다. 그는 가계상 문정공파(文正公派) 신평파(莘坪派)에 속하는데, 파조 김계현(金繼賢)은 비변랑(備邊郞) 김익서(金翼瑞)의 차자로 하서 김인후의 6대손이다. 대법원장을 지낸 가인 김병로 역시 김인후의 후손으로 먼 일족이다.

큰어머니이자 양모였던 전주 이씨는 조선 태종 이방원의 차남 효령대군의 후손이었다.[24]

생가와 양가는 한울타리를 둔 집으로, 어린 김성수는 밤중에 생가를 찾아가곤 하였다. 그러나 생모 장흥 고씨는 양어머니의 허락 없이는 안 된다며 단호하게 돌려보냈다. 유년기의 김성수는 장난기가 심한 소년이었다고 한다. 엽전을 삼켰다며 호두를 먹어야 한다고 했다가, 온 집안이 호두를 가져오자 엽전을 먹은 것은 자신이 아니라 주머니였다고 말하기도 하였다.[27] 소년기에 한학을 배웠으며 석재 서병오의 권유로 아호를 인촌(仁村)이라 지었다.[27] 7세 때까지 집에서 부모에게 글을 배우고 어머니에게서 선행가언을 배우며 한문 교양을 쌓다가 7세 때 훈장을 모셔와 사설 서당을 차려서 한학을 배웠고,[28] 동리 아이들을 함께 공부하게 하였다.[28] 어린 나이에도 생활이 어려운 아이들을 불러 같이 공부하게 하였고 수업료와 지필묵도 사서 나눠 쓰기도 했다.[28] 그는 아이들의 자존심을 건드리거나 모욕을 주지 않았다.

서당에서 그는 명심보감, 소학, 동몽선습을 배우고[28] 이어 자치통감, 공자, 맹자, 중국의 역사 등을 배웠다.[28] 당시, 유교 철학 등을 공부하여 성리학을 익히기도 했다.[29] 개인적으로는 사마천의 사기열전과 삼국지를 탐독하였다.[29] 풍족한 가정 환경에서 자랐으나 사치를 모르고 성장하였다.

2. 3. 청소년기

김성수는 일본인 상인들이 가져온 면제품, 농기구, 냄비 등 다양한 상품을 통해 서구 문물에 대한 호기심을 키웠다.[34] 하지만 할아버지 김요협은 이러한 물건들이 삼강오륜을 해친다며 가까이하지 못하게 하였다.[34] 그럼에도 김성수는 서구 문물을 살피며 관심을 이어나갔다.[34]

1907년 김성수는 내소사 청련암에서 송진우, 백관수와 함께 수학하며 우정을 쌓았다.[36] 백관수에게서 한문을 배우고 송진우에게서는 식견을 얻었으며, 자신은 백관수에게 신학문을, 송진우에게는 실천하는 힘을 가르쳐주었다.[36]

1908년 4월에는 줄포 근처 후포에서 열린 한 교육계몽운동가의 강연을 통해 시민권, 평등, 주권재민 사상에 대한 깨달음을 얻고, 금호학교에 입학하여 근대 학문을 본격적으로 공부하기 시작했다.

이후 김성수는 송진우와 함께 가족 몰래 비밀리에 일본으로 건너갔다.

2. 3. 1. 5살 연상과 결혼

1903년 김성수는 자신보다 다섯 살 많은 고정주(高鼎柱)의 딸 고광석(高光錫)과 결혼하였다. 장인 고정주는 임진왜란 때의 의병장 고경명(高敬命)의 후손으로 규장각 제학을 역임한 인사였다.[30] 그는 장학재단인 호남학회(湖南學會)의 발기인으로 참여하여 신학문에도 관심을 가졌다.[29] 고정주는 전남 담양군 창평에 창흥의숙(昌興義塾)을 설립하였다.1906년 김성수는 장인 고정주가 세운 창흥의숙에 입학하여 전라남도 담양군 창평의 처가에서 생활하며 공부하였다.[29] 창흥의숙에서는 한문, 영어, 일어, 수학 등을 가르쳤고[29], 그는 장인 고정주의 배려로 신학문을 접했다.[29] 고정주는 영어교사를 초빙하여 영학숙을 열고 아들 고광준(高光駿, 고재욱의 부)과 사위 김성수 등에게 영어공부를 시켰다.[29] 김성수는 창흥의숙에서 송진우를 만나 친분을 쌓았다. 송진우의 아버지 송훈은 고정주가 영학숙을 열었다는 소식을 듣고 아들을 배우게 해달라고 부탁하여 송진우도 영학숙에 들어오게 되었다.[29] 김성수는 송진우 외에도 백관수 등을 이곳에서 만났다. 차분하고 내성적이었던 송진우는 김성수를 마음에 들어해 깊이 신뢰했다.

2. 3. 2. 송진우와의 만남

창흥의숙에서 공부하면서 김성수는 오랫동안 함께할 동지인 송진우를 만나 친분을 쌓았다.[29] 송진우 외에도 백관수 등을 이곳에서 만났다. 그중에서도 차분하고 내성적이었던 송진우는 김성수를 마음에 들어 해 깊은 신뢰를 하게 된다.

영학숙 재학 중 인촌 김성수가 먼저 초립동이인 송진우에게 허교를 제의했다.[31]

다른 사람들은 통성명만 하면 허교하고 자네니 내지 했지만 고하와의 허교는 상당한 시일을 요했다. 그로부터 훨씬 뒤의 일이었다. “이제 우리 허교하지” 하고 송진우가 김성수를 향해 허교를 제의했다. 이 무뚝뚝한 소년 고하의 제의에 인촌은 무척 반가웠다.[31]

후일 김성수는 송진우의 첫인상을 두고, 쉽게 속마음을 열지는 않았으나 심지가 깊은 청년이라고 회상하였다.

이때 만난 송진우는 그의 절친한 친구이자 평생을 그와 함께 언론, 사회 활동, 정치 활동을 하는 정치적 동지가 된다.

2. 3. 3. 수학과 서구 문물 수용

일본인 상인들이 면제품, 농기구, 냄비, 석유, 물감, 비누, 유리그릇, 거울, 가위, 사탕 등 다양한 상품을 가져오면서 김성수는 서구 문물에 호기심을 갖게 되었다.[34] 하지만 할아버지 김요협은 이러한 물건들이 삼강오륜을 해치는 것이라며 가까이하지 못하게 하였다.[34] 그럼에도 불구하고 김성수는 가게 등을 다니며 서구 문물을 살폈다.[34]1907년 김성수는 내소사 청련암에서 송진우, 백관수와 함께 수학했다.[36] 백관수는 내소사에서 가까운 부안군 덕흥 출신으로, 집안 어른들끼리 교류가 있었다.[37] 내소사 청련암에서 세 사람은 우정을 쌓았고, 김성수는 백관수에게서 한문을 배우고 송진우에게서는 식견을 얻었다. 반면 김성수는 백관수에게 신학문을 알려주고, 송진우에게는 실천하는 힘을 일깨워 주었다.[36]

1908년 4월, 김성수는 줄포 근처 후포에서 열린 한 교육계몽운동가의 강연을 듣고 시민권, 평등, 주권재민 사상에 대한 깨달음을 얻었다. 이를 계기로 금호학교에 입학하여 영어, 한국어, 역사, 지리, 물리, 화학, 음악 등 근대 학문을 본격적으로 공부하기 시작했다.

2. 4. 학창시절과 교육활동

1903년, 13세의 김성수는 다섯 살 연상인 고광석(高光錫)과 결혼하였다. 장인 고정주는 임진왜란 때 의병장 고경명의 후손으로 규장각 제학을 지낸 인물이었다.[30] 그는 호남학회 발기인으로 참여하여 신학문에 관심을 가졌으며,[29] 전남 담양군 창평에 창흥의숙을 설립하였다.1906년, 김성수는 장인이 세운 창흥의숙에 입학하여 한문, 영어, 일어, 수학 등을 배웠다.[29] 장인은 영학숙을 열고 아들 고광준과 사위 김성수 등에게 영어 공부를 시켰다.[29] 창흥의숙에서 김성수는 송진우, 백관수 등과 교류하며 우정을 쌓았다. 특히 송진우는 김성수와 깊은 신뢰를 쌓으며 평생의 동지가 되었다. 김성수는 송진우의 첫인상을 "심지가 깊은 청년"이라고 회상하였다.

1907년, 김성수는 내소사 청련암에서 송진우, 백관수와 함께 공부하며 우정을 더욱 두텁게 했다.[36] 김성수는 백관수에게서 한문을 배우고, 송진우에게서 식견을 얻었으며, 백관수에게는 신학문을, 송진우에게는 실천하는 힘을 가르쳐 주었다.[36]

일본 상인들이 들여온 면제품, 농기구, 냄비, 석유 등 새로운 문물에 김성수는 호기심을 보였으나, 할아버지 김요협은 삼강오륜을 해치는 이물(異物)이라며 가까이하지 못하게 했다.[34] 그러나 김성수는 가게 등을 다니며 문물을 구경했고, 부산에서 온 사람과 어울려 화투에 빠지기도 했다.[35] 이를 알게 된 할아버지 김요협은 크게 노하여 김성수를 벌하였다.[35]

2. 4. 1. 도일 유학

1908년 4월 줄포 근처의 후포에서 열린 한 교육계몽운동가의 시민권, 평등, 주권재민 사상 등에 대한 공개 강연을 들었다.[36] 이를 계기로 김성수는 문맹 백성들을 보며 스스로 먼저 신학문을 배우고 그것에 기초해 선진 사상과 선진 기술을 동포에게 전수함으로써 민족의 실력을 배양시켜 조국의 자주독립을 이룩해야 한다는 신념 하에 동경 유학을 결심했다. 그는 무식함과 무지함이 조선 멸망의 원인이라 확신하고 먼저 배워서 다른 사람들에게 알리고 계몽하겠다고 다짐했다.그러나 집안에서는 그의 유학을 반대하였다. 1908년 10월 단발하고, 상투를 자른 자신의 모습을 담은 사진과 사죄의 편지를 부모에게 남기고 송진우와 함께 비밀리에 일본으로 유학길을 떠났다.[36] 가정 사정 때문에 백관수는 중도에 포기했지만 김성수는 송진우와 길을 떠났는데, 집안에서는 병환을 핑계로 노비를 보내 그를 불렀으나 자신을 부르려는 계획임을 간파하고는 하인을 돌려보낸 뒤 급히 전라북도 옥구군 군산항에서 배를 타고 일본으로 건너갔다.

송진우와 함께 일본 도쿄에 도착한 김성수는 도쿄 시내에 하숙하며 세이소쿠 영어학교(正則英語學敎)에 입학했다.[36] 이곳에서 영어와 수학 등을 배웠는데, 일본어 실력이 다소 부족했던 김성수는 별도의 가정교사를 초빙하여 일본어 회화를 배웠다. 고향에서 부쳐주는 학비 외에 시내에서 송진우와 함께 점원 등으로 아르바이트를 하면서 용돈과 학비를 조달하였다. 1909년 4월 송진우와 함께 긴조중등학교(錦城中等學敎) 5학년에 편입학했다.[36] 이곳에서 영어를 주로 집중해서 배웠으며, 1910년 3월 긴조중등학교를 졸업하였다.

2. 4. 2. 대학 재학 시절

1908년 4월 김성수는 줄포 근처 후포에서 열린 한 교육계몽운동가의 강연을 듣고 시민권, 평등, 주권재민 사상에 감명을 받았다. 이를 계기로 금호학교에 입학하여 영어, 한국어, 역사, 지리, 물리, 화학, 음악 등 근대 학문을 공부했다.청년 시절 김성수는 문맹 백성들을 보면서 신학문을 배워 선진 사상과 기술을 전파하여 민족의 실력을 키우고, 자주독립을 이루겠다는 신념을 가졌다. 그는 무지와 무식함이 조선 멸망의 원인이라 확신하고, 먼저 배워 다른 사람들을 계몽하겠다고 다짐했다. 그러나 집안의 반대로 1908년 10월 비밀리에 송진우와 함께 일본으로 유학을 떠났다.

일본 도쿄에 도착한 김성수는 세이소쿠 영어학교에 입학하여 영어와 수학 등을 배웠다. 일본어 실력 향상을 위해 별도의 가정교사에게 일본어 회화를 배우기도 했다. 고향에서 보내주는 학비 외에도 송진우와 함께 점원 등으로 아르바이트를 하며 학비와 용돈을 마련했다. 1909년 4월, 송진우와 함께 긴조중등학교 5학년에 편입하여 영어를 집중적으로 공부했고, 1910년 3월 졸업했다.

1910년 4월, 김성수는 송진우와 함께 와세다 대학교에 입학했다. 예과에서 수학하던 중 한일 병합 조약이 체결되자 송진우는 귀국했고, 김성수는 일본에 남아 1911년 예과를 마치고 정경학부에서 공부했다. 와세다 대학에서 장덕수, 신익희, 안재홍, 김병로, 김준연 등과 교류했다.

김성수는 마하트마 간디의 비폭력 무저항운동인 간디이즘에 감명을 받아 절약하는 생활을 하고, 남은 것으로 불우한 학생들을 지원했다. 유학 시절에도 어려운 학생들의 학비를 대신 납부해 주기도 했다.[38] 1914년 와세다 대학교 정경학부를 졸업하고 귀국했다.

김성수는 기업, 학교, 언론을 통해 현실적인 힘을 키우겠다는 다짐[38]과 함께, '인재양성', '경제자립', '언론창달'이라는 세 가지 목표를 세웠다.

2. 4. 3. 교육·계몽 활동

1914년 가을 김성수는 교육계몽에 뜻을 품고 사립 중등학교를 설립하겠다는 계획을 가지고 서울로 떠났다. 집안의 자금 지원을 받기 위해 3일 동안 단식까지 했다.[39] 그러나 조선총독부 교육국은 사립학교 설립을 거절했다. 1915년 봄 최남선, 안재홍 등과 함께 백산학교(白山學敎)라는 사립학교 설립을 추진했으나, 조선총독부는 백두산을 뜻하는 학교 이름이 불온하다며 허가를 내주지 않았다.[39] 안희제 등이 세운 백산상회(白山商會)가 독립운동 자금을 공급하는 단체라는 정보가 총독부에 입수되면서 백산상회와의 관련성을 추궁당하기도 했다.

경영난에 빠졌던 중앙학회가 김성수에게 중앙학교 운영을 맡아달라고 요청하자, 1915년 중앙학교로부터 운영을 맡아달라는 의뢰를 받고 그 제안을 수락했다. 생부모는 지나친 모험이라고 반대하였으나[40][41] 양아버지 김기중만이 지지하였다. 어렵게 생가 부모를 끈질기게 설득하여 인수 비용을 얻어내 1915년 4월 중앙고등보통학교를 인수하여 학교장이 되었다.[40][41] 이희승은 '인촌과 만남으로서 학교가 교세가 뻗어 나가게 되었다.'고 증언하였다.[39] 안창호의 영향을 받은 그는 교육 계몽활동에 종사하면서, 교육과 문화의 힘으로 실력을 키워서 독립을 이룩하자는 '실력양성론'을 강조하였다.

중앙학교 인수와 동시에 경제학 교수가 되었다.[42] 교재가 없어 학생들에게 일일이 필기를 시키고[42] 꼼꼼히 지도하였다. 어려운 고학생들을 위한 장학사업도 지원하였다. 1915년 9월에는 이광수를 후원하여 일본 와세다대학(早稻田大學) 고등예과에 편입시키기도 했다.[43] 이광수는 당시 오산학교에서 교편을 잡고 있었다.[44]

김성수는 학생들에게 '우리가 일본 사람들에게 식민통치를 당하는 것은 우리가 모르기 때문이며, 알려면 배워야 한다. 그래야만이 자주독립을 할 수 있다. 지금 유행하는 학문이 계속 빛을 보리라는 생각은 잘못이다. 20년, 30년 후에는 바뀔 수가 있다. 문학보다는 과학에 관심을 가지라.'고 훈육하였다.[45] 그의 감화를 받은 정문기는 후에 수산학자가 된다.[45] 박관준으로부터 개신교 입교를 권고 받았으나, 기독교에 관심은 있다고 대답하였다.[46]

이론 교육 외에 체육활동에도 관심을 갖고 윤치영이 운영하는 중앙학교 야구부, 축구부 활동도 적극 지원했다.

3. 일제 강점기 활동

김성수는 1937년 중일전쟁 발발 이후 일제의 침략 전쟁에 협력하는 모습을 보였다. 1942년을 전후로 일제의 민족말살통치가 강화되면서 이러한 경향은 더욱 두드러졌다.

1937년 7월 30일과 8월 2일, 김성수는 경성방송국의 라디오 시국강좌를 통해 중일전쟁의 의미를 선전하는 연설을 했다.[78] 8월에는 경성군사후원연맹에 1000JPY을 냈다.[78] 9월에는 조선총독부 학무국이 주최한 '시국강연대'의 일원으로 강원도 춘천, 철원 등지를 순회하며 시국강연을 했다.[26]

1938년 6월, 김성수는 친일단체인 국민정신총동원조선연맹의 발기인, 이사 및 비상시생활개선위원회 위원을 맡았다. 1940년에는 국민총력조선연맹 발기인 및 이사, 1943년에는 국민총력조선연맹 총무위원을 지냈다. 1941년에는 흥아보국단 결성 준비위원, 조선임전보국단 감사 등으로 활동했다.

1943년부터 1945년까지 김성수는 매일신보, 경성일보, 잡지 《춘추》 등에 학병제와 징병제를 찬양하는 글을 25편 기고했다.[79]

조선 징병령 감사주간에 당하여 소감의 일단을 들어 삼 가 반도청년 제군의 일고(一考)를 촉(促)코자 한다.|조선 징병령 감사주간에 당하여 소감의 일단을 들어 삼가 반도 청년 제군의 일고를 촉구하고자 한다. 작년 5월 8일 돌연히 반포된 조선에 징병령 실시의 쾌보는 실로 반도 2천 5백만 동포의 일대 감격이며 일대 광영이라 당시 전역을 통하여 선풍같이 일어나는 환희야말로 무엇에 비유할 바가 없었으며 우리들 반도 청년을 상대로 교육에 종사하는 자로서는 특히 일단의 감회가 심절하였던 바이다.일본어

제군의 희생은 결코 가치 없는 희생이 아닐 것을 나는 제군에게 언명한다. 제군이 생을 받은 이 반도를 위하여 희생됨으로써 이 반도는 황국으로서의 자격을 완수하게 되는 것이며 반도의 미래는 오직 제군의 거취에 달렸다고 할 수 있다.|제군의 희생은 결코 가치 없는 희생이 아닐 것을 나는 제군에게 언명한다. 제군이 생을 받은 이 반도를 위하여 희생됨으로써 이 반도는 황국으로서의 자격을 완수하게 되는 것이며 반도의 미래는 오직 제군의 거취에 달렸다고 할 수 있다.일본어

1930년 12월 30일 조선총독부 총독 사이토 마코토에게 보낸 편지에는 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것에 감사하다는 내용이 담겨 있었다.[26]

...(이상생략)...이번에 건강이 좋지 않아 조선을 떠나시게 된 것은 정말로 유감스럽습니다. 각하가 조선에 계시는 동안에 여러가지로 후정(厚情)을 입었습니다. 그중에서도 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것은 감명해 마지않으며 깊이 감사말씀 올립니다. 석별의 정으로 별편(別便)에 조촐하지만 기국(器局)을 하나 보냅니다. 기념으로 받아주신다면 더할 나위 없는 영광으로 여기겠습니다. ...(이하생략).|...(이상생략)...이번에 건강이 좋지 않아 조선을 떠나시게 된 것은 정말로 유감스럽습니다. 각하가 조선에 계시는 동안에 여러가지로 후정(厚情)을 입었습니다. 그중에서도 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것은 감명해 마지않으며 깊이 감사말씀 올립니다. 석별의 정으로 별편(別便)에 조촐하지만 기국(器局)을 하나 보냅니다. 기념으로 받아주신다면 더할 나위 없는 영광으로 여기겠습니다. ...(이하생략).일본어[26]

그러나 김성수는 이광수나 서정주와는 달리 창씨개명을 끝까지 거부했고, 일제로부터 훈장이나 작위를 받은 적은 없다.[66] 1941년부터 이승만이 미국의 소리 단파방송에 출연하자, 송진우, 여운형, 안재홍, 장택상, 윤치영 등과 함께 이를 비밀리에 청취하기도 했다. 1942년 이후 요시찰인물 2급으로 분류되어 감시와 내사를 당했다. 또한 학생들에게 자신이 옳다고 믿는 바대로 행동하라며 학생들의 창씨개명 거부와 학도병 징집 회피, 징집 거부를 방관하였다.

1944년 4월 조선총독부의 지시로 보성전문학교는 '경성척식경제전문학교'로 강제로 격하되었으나[73][74], 1945년 9월 광복을 맞아 보성전문학교로 교명을 환원하였다.[75]

1944년 7월 22일 김성수는 일본 총리에게 충성을 맹세하였다.

이러한 김성수의 행적은 친일 논란을 불러일으켰다. 민족문제연구소의 『친일인명사전』과 대한민국 정부기관 『친일진상반민족행위규명위원회 보고서』에는 김성수가 친일파로 수록되었다.

3. 1. 기업 경영과 독립운동

김성수는 1919년 그의 형제들과 함께 서울방적회사를 설립했다.[5] 이 사업은 곧 경성방직으로 발전했다.

1917년 김성수는 경성직뉴주식회사를 인수하여 방직 사업을 시작했다. 1918년 3월 사업 경영에 전념하기 위해 중앙학교 교장직을 사임했으나 사업이 어려움을 겪자 경성방직 설립에 나섰다. 김성수는 1919년 3·1 운동의 초기 기획 단계에 참여했다. 같은 해 10월 경성방직 설립 허가를 받았다.[1]

일제강점기 당시 조선에는 자원이 빈약하다는 것을 인식한 그는 기업을 통해 경제적 자립을 이루고자 했다.[38] 김성수는 일본에서 산업자본의 골간이 되는 부분들을 눈여겨 본 뒤, 기업을 통해 현실적인 힘을 마련하겠다고 다짐하였다.[38]

그는 물산장려운동에도 적극 가담하여 국산품 애용을 장려했다. 일본에서 면과 마의 원료를 수입하는 것을 보고 국내에서 면직물과 마직물을 생산하는 회사 설립을 추진하여 경성직뉴를 인수한 뒤, 경성방직회사로 규모를 키웠다.

1928년 3월 경성방직주식회사 사장직을 사퇴했고, 1929년 3월에는 경성방직주식회사 고문이 되었다. 1939년 9월 경성방직주식회사 고문직을 사퇴했다.

1930년 12월 30일 조선총독부 총독 사이토 마코토에게 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것에 감사하다는 내용의 편지를 보냈다.[26]

김성수는 조선 총독부와 교섭하여 조선식산은행으로부터 경성방직에 대한 대규모 자금 지원을 이끌어내기도 했다.

김대중(金大中)은 김성수가 경성방직을 통해 우리 민족도 근대적 사업을 할 수 있는 능력을 가지고 있음을 보여주었다고 평가했다.[66]

3. 2. 언론 활동 및 교육활동

1914년 가을 김성수는 교육계몽에 뜻을 품고, 사립 중등학교를 설립하겠다는 계획을 가지고 경성으로 떠났다. 그의 첫 시도는 사립학교 설립안이었는데, 조선총독부 교육국으로부터 거절당하면서 무산되었다.[39] 1914년말 김성수는 최남선, 안재홍 등 일본 유학시절 동창들과 함께 교육자료를 모아 1915년 봄 백산학교라는 이름의 사립학교 설립안을 만들고 학교설립을 추진하였으나, 조선총독부가 허가를 해주지 않아 좌절당하였다.[39] 조선총독부의 설립인가 거절 이유로는 백산은 한민족의 영산(靈山)인 백두산을 뜻하는 것이니, 학교 이름이 불온하다고 퇴짜를 놨던 것이다.[39]이때 경영난에 빠졌던 중앙학회가 그에게 "중앙학교의 운영을 맡아달라"고 요청한다. 1915년 재정적인 어려움을 겪고있던 중앙학교로부터 운영을 맡아달라는 의뢰가 들어왔고, 김성수는 그 제안을 수락하였다. 그의 생부모는 지나친 모험이라고 반대하였으나[40][41] 양아버지 김기중만이 그의 의견에 처음부터 지지하였다. 어렵게 생가 부모를 끈질기게 설득 인수 비용을 얻어내 1915년 4월 경영난에 허덕이던 중앙고등보통학교를 인수하여 학교장을 지냈다.[40][41] 중앙학교에 편입학생이었던 이희승은 '인촌과 만남으로서 학교가 교세가 뻗어 나가게 되었다.'고 증언하였다.[39] 안창호의 영향을 받은 그는 교육 계몽활동에 종사하면서, 교육과 문화의 힘으로 실력을 키워서 독립을 이룩하자는 '실력양성론'을 강조하였다.

중앙학교의 인수와 동시에 자신도 중앙고등보통학교의 경제학 교수가 되었다.[42] 경제학 원론 교과목을 가르치면서 교재가 없었던 터라, 김성수는 학생들에게 일일이 필기를 시키고[42] 이를 꼼꼼히 지도하였다. 어려운 고학생들의 장학사업도 지원하였다. 1915년 9월에는 부모를 여의고 학비곤란으로 귀국한 이광수를 후원하여 일본으로 유학시켜 와세다대학(早稻田大學) 고등예과에 편입시키기도 했다.[43] 이광수는 당시 형편상 오산학교에서 교편을 잡고 있었다.[44]

이때 김성수는 '우리는 알아야 한다. 우리가 일본 사람들에게 식민통치를 당하는 것은 우리가 모르기 때문이며, 알려면 배워야 한다. 그래야만이 자주독립을 할 수 있다. 지금 유행하는 학문이 계속 빛을 보리라는 생각은 잘못이다. 20년, 30년 후에는 바뀔 수가 있다. 문학보다는 과학에 관심을 가지라.'고 학생들에게 훈육하였다.[45] 그의 감화를 받은 학생 정문기는 후에 수산학자가 된다.[45]

1917년 3월 30일~1918년 3월 중앙중학교 교장을 역임하였다.

1920년에는 동아일보를 창립했고, 1932년에는 재정난에 빠진 보성전문학교의 경영을 맡아 오늘날의 고려대학교를 설립했다. 동아일보의 문맹퇴치 운동(한글 맞춤법 통일 운동)은 구독자 확대, 또한 지면에서의 민족품 애용 운동은 내지산품에 질적으로 뒤처지는 경성방직 제품의 판매 촉진이라는 경영상의 목적도 있었지만, 그것을 넘어 민족의식 고취에 기여했다. 민족주의를 부추기는 기사로 총독부로부터 폐간 처분을 받기도 했지만, 조선인 여론에 대한 영향력을 교섭 카드로 삼아 총독부 계열 국책은행인 조선식산은행으로부터 경성방직에 대한 대규모 자금 지원을 이끌어내는 노련함도 보였다.

1921년 7월, 김성수는 조선산업회의 창립회의 위원으로 선출되었다. 같은 해 9월에는 동아일보가 주식회사로 전환되면서 적극적으로 참여했다. 1922년 11월부터 동아일보를 통해 물산장려운동을 주도했다.

1923년 3월에는 한국에 국립대학 설립 운동에 적극 참여하여 조선민립대학기성회 회원 모금 관리인으로 임명되었다. 1924년 4월 동아일보를 사퇴했지만 9월 고문으로 복귀하여 결국 10월에 사장, 상무이사, 전무이사를 역임했다. 1927년 10월 이 직책에서 사퇴했고, 1928년 3월에는 경성방직 이사직을 그만두었다.

1926년 러시아 혁명 10주년 기념 논문 필화 사건으로 서무부장 김철중(金鐵中)과 함께 총독부 경무국에 체포되어 투옥되었다가 출옥하였다.

1929년 2월 김성수는 그의 계부 김기정을 포함한 7명과 함께 자본금 60만 원의 재단법인 중앙학원을 설립했다. 1931년 9월에는 중앙고등보통학교 교장을 맡았다. 1932년 3월에는 재정적으로 어려움을 겪고 있던 보성전문학교를 인수하여 1935년 6월까지 교장으로 재직했다.

1930년 4월 동아일보 창간 10주년 기념호에, 네숀의 주필이 보내온 축사를 게재하였다가 총독부에서 이것을 트집잡아 5월부터 9월까지 동아일보를 정간시켰다.

1935년 3월 조선기념도서출판관 초대 관장에 취임하였다. 1936년 8월 동아일보의 기자가 손기정 일장기 말소를 게재하자, 김성수는 두 번째 일장기 말소 사건의 배후로 지목되었고 이로 인해 동아일보는 무기 정간처분을 받았다. 송진우, 장덕수 등이 총독부 기자실을 찾아가 항의하였으나 정간처분을 취소시키지는 못하였다. 같은 해 일제의 압력으로 동아일보 이사직에서 사임하였다.

1937년 5월 보성전문학교 교장에 다시 취임하여, 원래 "민족고대"로 불렸던 고려대학교 설립에 중추적인 역할을 했다.

3. 3. 실력 양성 운동

안창호의 감화를 받은 김성수는 실력 양성을 통해 독립을 이룩하자는 '실력양성론'을 주장했다.[40] 그는 실력 양성을 위한 구체적인 방안으로 교육, 물산 장려, 언론 육성을 제시하였다.[59]김성수는 무지함이 조선 멸망의 원인이라고 확신하고, 먼저 배워서 다른 사람들에게 알리고 계몽하겠다고 다짐했다. 교육을 통해 문물을 배우고 기술을 익혀 일본이나 주변국보다 뛰어난 두뇌를 길러내 학자와 기술자를 육성해야 한다고 생각했다. 이를 위해 자신의 사재를 털어 중앙중학교와 보성전문학교를 인수하였고,[40][41] 사립 전문학교 설립을 여러 번 추진하기도 했다. 또한 학비 조달이 어려운 학생들의 학비를 지원해주기도 하였으며,[38] 이광수를 후원하여 일본 유학을 지원하기도 했다.[43]

물산 장려를 통해 국내에서 생산되는 제품들의 원료와 자재를 자체적으로 조달하여 생산하고, 국내에서 생산되는 제품을 장려하여 국가의 산업자본과 경제력을 육성해야 한다고 주장했다. 일본에서 면과 마의 원료를 수입하는 것을 보고 국내에서 면직물과 마직물을 생산하는 회사 설립을 추진하여 경성직뉴를 인수한 뒤, 경성방직으로 규모를 키웠다.[1] 또한 물산장려운동에도 적극 참여하여 국산품 애용 운동에 동참했다.

김성수는 올바른 언론을 육성하여 정보 전달과 민족의 입장을 대변할 통로를 열어야 한다고 생각했다.

3. 4. 일제 강점기 후반

1937년부터 1945년까지 일제의 민족말살통치로 인해 실력양성운동을 비롯한 민족운동은 탄압을 받았다. '합법적 공간'에서의 활동이 어려워지자 1942년 전후로 김성수는 친일 행위를 시작했다.[77] 일장기 말소사건으로 폐간되었다가 1937년 6월 복간된 동아일보에는 일본의 침략전쟁을 위한 지원병을 적극 권장하거나 미화하는 기사가 여러 번 올라왔다.[77] 1937년 5월 보성전문학교 교장으로 다시 취임해 있었던 김성수는 7월 7일 중일전쟁이 발발하자, 전쟁의 의미를 선전하기 위해 마련된 경성방송국의 라디오 시국강좌를 담당 및 연설을 하였고(7월 30일과 8월 2일), 8월 경성군사후원연맹에 국방헌금 1000JPY을 헌납했다.[78] 9월에는 총독부 학무국이 주최한 '시국강연대'의 일원으로 춘천, 철원 등 강원도 일대에서 연사로서 시국강연에 나섰다.[26] 1938년 6월에는 친일단체 국민정신총동원조선연맹 발기인·이사 및 산하의 비상시생활개선위원회 위원 등을 지냈다. 이밖에 국민총력조선연맹 발기인 및 이사(1940)·국민총력조선연맹 총무위원(1943), 흥아보국단(興亞報國團) 결성 준비위원(1941), 조선임전보국단 감사(1941) 등으로 활동하면서 1943년~1945년 기간 동안 매일신보와 경성일보, 잡지 《춘추》등에 학병제·징병제를 찬양하는 내용의 총 25편의 논설 글 및 사설을 기고했다.[79]이 과정에서 그가 1930년 12월 30일 조선총독부 총독 사이토 마코토에게 보낸 편지가 일부 공개되었다.

그러나 김성수의 성명으로 발표된 것이 자의에 의한 발표인지, 단순 명의 도용인지 여부는 정확하게 확인되지 않았다.

1941년부터 이승만이 미국의 소리 단파방송에 출연하자, 송진우, 여운형, 안재홍, 장택상, 윤치영 등과 함께 미국의 소리 단파방송을 비밀리에 청취하기도 했다. 창씨개명 권고가 있었으나 그는 창씨를 거절했다. 1942년 이후 그는 요시찰인물 2급으로 분류되어 감시와 내사를 당했다.[73][74]

학생들의 창씨개명 거부와 학도병 징집 거부가 이어졌다. 그는 학생들에게 자신이 옳다고 믿는 바대로 행동하라며 이들의 창씨 거부와 학도병 징집 회피, 징집 거부를 방관하였다.

1944년 4월 조선총독부의 지시로 '경성척식경제전문학교'로 강제로 격하당하였으나[73][74], 1945년 9월 광복을 맞아 보성전문학교로 교명을 환원하였다.[75]

1944년 7월 22일 일본 총리에게 충성을 맹세하였다.

3. 5. 광복 직전

1944년 4월 조선총독부의 지시로 보성전문학교는 '경성척식경제전문학교'로 강제로 격하되었으나[73][74], 1945년 9월 광복을 맞아 보성전문학교로 교명을 환원하였다.[75]1944년 7월 22일 김성수는 일본 총리에게 충성을 맹세하였다.

1945년 8월, 일제가 패망하고 총독부 총독 아베 노부유키가 송진우에게 치안권 이양을 제의했으나, 송진우는 거절 의사를 밝혔고 김성수도 이에 동의했다고 한다.[40] 그러나 1957년 前 조선총독부 정무총감이었던 엔도 류사쿠는 인터뷰에서 이러한 주장이 사실무근이라고 반박했다.[76]

한편, 김성수는 1941년부터 이승만이 미국의 소리 단파방송에 출연하자, 송진우, 여운형, 안재홍, 장택상, 윤치영 등과 함께 미국의 소리 단파방송을 비밀리에 청취했다. 창씨개명 권고가 있었으나 그는 창씨를 거절했다. 1942년 이후 그는 요시찰인물 2급으로 분류되어 감시와 내사를 당했다. 그는 학생들에게 자신이 옳다고 믿는 바대로 행동하라며 학생들의 창씨개명 거부와 학도병 징집 회피, 징집 거부를 방관하였다.

3. 5. 1. 친일 행적 논란

1937년부터 1945년까지 일제의 민족말살통치로 인해 실력양성운동을 비롯한 민족운동은 합법적인 공간에서 활동하기 어려워졌다. 1942년을 전후로 김성수는 친일파로 변절하였다. 일장기 말소사건으로 폐간되었다가 1937년 6월 복간된 동아일보에는 일본의 침략전쟁을 위한 지원병을 적극 권장하거나 미화하는 기사가 여러 번 올라왔다.[77] 1937년 7월 7일 중일전쟁이 발발하자, 김성수는 전쟁의 의미를 선전하기 위해 마련된 경성방송국의 라디오 시국강좌를 담당하여 연설을 하였고(7월 30일과 8월 2일), 8월에는 경성군사후원연맹에 국방헌금 1000JPY을 헌납했다.[78] 9월에는 총독부 학무국이 주최한 '시국강연대'의 일원으로 춘천, 철원 등 강원도 일대에서 시국강연에 나섰다.[26]1938년 6월에는 친일단체 국민정신총동원조선연맹 발기인·이사 및 산하의 비상시생활개선위원회 위원 등을 지냈다. 이밖에 국민총력조선연맹 발기인 및 이사(1940), 국민총력조선연맹 총무위원(1943), 흥아보국단 결성 준비위원(1941), 조선임전보국단 감사(1941) 등으로 활동하면서 1943년~1945년 기간 동안 매일신보와 경성일보, 잡지 《춘추》 등에 학병제·징병제를 찬양하는 내용의 총 25편의 논설 및 사설을 기고했다.[79]

조선 징병령 감사주간에 당하여 소감의 일단을 들어 삼 가 반도청년 제군의 일고(一考)를 촉(促)코자 한다. 작년 5월 8일 돌연히 발포된 조선에 징병령 실시의 쾌보는 실로 반도 2천5백만 동포의 일대 감격이며 일대 광영이라 당시 전역을 통하여 선풍같이 일어나는 환회야말로 무엇에 비유할 바가 없었으며 오등 반도청년을 상대로 교육에 종사하는 자로서는 특히 일단의 감회가 심절(深切)하였던 바이다.|조선 징병령 감사주간에 당하여 소감의 일단을 들어 삼가 반도 청년 제군의 일고를 촉구하고자 한다. 작년 5월 8일 돌연히 반포된 조선에 징병령 실시의 쾌보는 실로 반도 2천 5백만 동포의 일대 감격이며 일대 광영이라 당시 전역을 통하여 선풍같이 일어나는 환희야말로 무엇에 비유할 바가 없었으며 우리들 반도 청년을 상대로 교육에 종사하는 자로서는 특히 일단의 감회가 심절하였던 바이다.일본어

제군의 희생은 결코 가치 없는 희생이 아닐 것을 나는 제군에게 언명한다. 제군이 생을 받은 이 반도를 위하여 희생됨으로써 이 반도는 황국으로서의 자격을 완수하게 되는 것이며 반도의 미래는 오직 제군의 거취에 달렸다고 할 수 있다.|제군의 희생은 결코 가치 없는 희생이 아닐 것을 나는 제군에게 언명한다. 제군이 생을 받은 이 반도를 위하여 희생됨으로써 이 반도는 황국으로서의 자격을 완수하게 되는 것이며 반도의 미래는 오직 제군의 거취에 달렸다고 할 수 있다.일본어

1930년 12월 30일 조선총독부 총독 사이토 마코토에게 보낸 편지가 일부 공개되었다.

...(이상생략)...이번에 건강이 좋지 않아 조선을 떠나시게 된 것은 정말로 유감스럽습니다. 각하가 조선에 계시는 동안에 여러가지로 후정(厚情)을 입었습니다. 그중에서도 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것은 감명해 마지않으며 깊이 감사말씀 올립니다. 석별의 정으로 별편(別便)에 조촐하지만 기국(器局)을 하나 보냅니다. 기념으로 받아주신다면 더할 나위 없는 영광으로 여기겠습니다. ...(이하생략).|...(이상생략)...이번에 건강이 좋지 않아 조선을 떠나시게 된 것은 정말로 유감스럽습니다. 각하가 조선에 계시는 동안에 여러가지로 후정(厚情)을 입었습니다. 그중에서도 경성방직회사를 위해 특별한 배려를 받은 것은 감명해 마지않으며 깊이 감사말씀 올립니다. 석별의 정으로 별편(別便)에 조촐하지만 기국(器局)을 하나 보냅니다. 기념으로 받아주신다면 더할 나위 없는 영광으로 여기겠습니다. ...(이하생략).일본어[26]

김성수의 성명으로 발표된 것이 자의에 의한 발표인지, 단순 명의 도용인지 여부는 정확하게 확인되지 않았다.

1946년 한국독립당 당원이었던 김승학이 작성한 《친일파 명단》 교육 부문에는 김성수의 명의로 된 칼럼으로 인해 '선(先)항일, 후(後)친일'인사로 분류되어 김승학이 작성한 《친일파 군상》에 수록되었다. 민족문제연구소에서 발행한 『친일인명사전』, 대한민국 정부기관 『친일진상반민족행위규명위원회 보고서』에도 친일파로서 수록되었다.

김성수는 이광수나 서정주와는 달리 총독부의 창씨개명 요구에 대해서는 끝까지 거부했고, 일제로부터 훈장이나 작위를 받은 경력은 없다.[66] 김승학의 《친일파 명단》에 김성수는 "경찰의 박해를 면하고 신변의 안전 또는 지위, 사업 등의 유지를 위하여 부득이 끌려 다닌 자"로 유억겸과 함께 분류되었다.[80] 1937년 도산 안창호가 고문 후유증과 지병으로 병원에 입원 중일 때 안창호의 가족들이 그를 방문하여 도움을 청했을 때 김성수는 "말도 안 되는 소리 말라"며 거절하였다가 뒤로 몰래 사람을 보내 거액의 자금을 도산 안창호에게 전달했다는 증언이 있다.[66] 유진오는 그의 회고록 《양호기》에서 김성수의 이름으로 총독부 기관지 《매일신보》에 실린 '학도병' 기사는 매일신보사 기자 김병규가 유진오와 상의한 뒤에 대필하여 승인을 받은 글이라 주장하였다.[81][82]

1993년 7월 8일 국가보훈처는 "역대 독립유공서훈자 가운데 친일의 흠결이 있는 자는 가려내 서훈을 취소하겠다"고 발표하고 대상인물로 건국공로훈장 대통령장(2등급)을 받은 김성수를 포함한 8명의 명단을 공개했다.[26] 당시 보훈처의 이같은 방침에 대해 『동아일보』는 이틀 뒤인 7월 10일 자에서 '친일혐의 독립유공자 명단 근거 없이 작성 유출' 제하의 기사를 통해 보훈처를 비판했다.[26]

1993년부터 그의 건국공로훈장을 치탈해야 한다는 주장이 나오기도 했다. 이후 적극적 친일이냐, 소극적 친일이냐, 생존을 위한 호신책이냐에 대한 논란이 있었다. 논란 끝에 1996년 국가보훈처는 가짜나 친일혐의가 있는 독립유공자 5명의 서훈취소에 김성수는 제외되었다.[26] 민족문제연구소 등에서는 "친일혐의가 분명한 인촌에게 주어진 건국훈장을 치탈해야한다"며 국가보훈처를 비판하기도 했다.[26]

대법원은 2017년 4월 13일, 김성수의 증손자인 동아일보 사장 김재호와 김성수 기념회가 행정자치부 장관을 상대로 제기한 친일반민족행위 결정 처분 취소 청구 소송에 대해 상고를 기각하고, 김성수의 친일 행위를 인정했다.[17] 2018년 2월 13일, 대한민국 정부는 대법원 판결에 따라 과거 김성수에게 수여되었던 훈장을 박탈했다. 허위 공적으로 훈장을 받은 경우 훈장법에 따라 취소해야 하며, 국가보훈처의 요청에 따라 이루어진 것이라고 한다.[18]

4. 해방 이후

1945년 8월 해방 이후, 김성수는 송진우와 함께 조선총독부 총독 아베 노부유키로부터 치안권 이양 제의를 받았으나 거절했다.[40] 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 인터뷰를 통해 해당 주장은 사실무근이라고 반박했다.[76]

김성수는 조선건국준비위원회와 조선인민공화국으로 이어지는 좌익 주도의 정치 흐름을 우려, 우익 세력을 결집하여 대한민국 건국이라는 방향으로 전환하는 데 중요한 역할을 했다. 1945년 9월, 한민당 창당을 주도하고, 송진우 암살 이후에는 당을 이끌었다. 1947년 해리 S. 트루먼 미국 대통령의 트루먼 독트린을 지지했다.

1951년 5월, 이시영의 뒤를 이어 제2대 대한민국 부통령으로 선출되었으나,[5] 이승만 대통령과의 불화로 1년 만인 1952년에 사임했다.[6]

1954년부터 자유당의 장기집권에 맞서기 위해 호헌동지회에 참여하는 등 통합야당인 민주당 창당을 주도하였다.[109] 중풍과 심근염 등 건강 문제로[109] 정치 일선에서 물러났으나, 병상에서도 혁신계의 조봉암을 신당 운동에 참여시키는 등 민주 세력의 대동단결을 호소했다.[109]

호헌동지회에서 조봉암 영입 문제를 놓고 논쟁이 벌어졌을 때, 김성수는 조봉암의 참여를 적극적으로 지지하며 반공주의 노선을 명확히 할 것을 권고했다. 조봉암은 '자신은 공산당이 아니다'라는 성명서를 발표하며 호헌동지회에 참여했다.

4. 1. 광복과 군정기

1945년 8월, 일제가 패망하고 총독부 총독 아베 노부유키가 송진우에게 치안권 이양을 제의했으나, 송진우는 거부 의사를 밝혔고 김성수도 이에 동의했다.[40] 그러나 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 인터뷰에서 '이 같은 주장은 사실무근'이라고 밝혔다.[76]김성수는 국내 각지를 순찰한 뒤 경기도 전곡(全谷)의 농장을 거쳐 경성부의 집으로 돌아왔다. 광복 후, 김성수는 애국 운동가들로부터 새로 결성된 한국민주당에 합류해 달라는 제안을 받았으나 처음에는 거절했다. 그러나 1945년 12월 송진우 암살 사건 이후 동료들의 강력한 설득으로 한민당의 고문(당수)직을 수락했다.

1946년 8월 김성수는 보성전문학교를 기반으로 고려대학교를 설립하여 민족 사립 교육 기관의 기틀을 마련했다.

조선건국준비위원회를 시작으로 조선인민공화국으로 이어져 가던 한반도 해방정국의 좌익적 흐름을 대한민국의 건국이라는 방향으로 전환하는데 중요한 역할을 수행한 정치 지도자들 중 '비정치적'인 정치 지도자[59]라는 평가도 있다.

김구는 우익 정당 통합 노력을 추진했고, 김성수는 조소앙에게 우익 정당 통합의 필요성을 역설했다. 조소앙은 범우익 정당의 단결에는 원칙적으로 동조하였으나, 통합 방법을 놓고 김성수와 대립했다. 1947년 12월 장덕수 암살 사건으로 범우익 정당 통합 노력은 실패했다.

김성수는 송진우의 피살로 인해 한민당을 맡았으나, 정당의 당수를 맡지 않고 임정 요인들과 합쳐 당의 기반을 공고히 하려는 구상을 세웠다.[131] 당시 우익 학생운동가였던 이철승은 김성수와 조소앙의 사이의 연결을 주선했다. 이철승은 '제일 존경했던 조소앙 선생하고 또 한민당의 인촌 선생과 합작이 이뤄지길 기대하면서 학생의 신분이었지만, 두 분을 만나게 하는 역할을 했던 겁니다.[131]'라고 회고했다.

남북협상 이후에도 일부 한민당원의 꾸준한 반대에도 김성수는 조소앙을 끌어들여야 한다는 주장을 굽히지 않았다. 김성수는 조소앙이 남북협상의 실패를 인정하고 공산당의 프락치를 축출한 뒤에도 조소앙에게 여러 번 통합 제의를 했다.

계동의 김성수 집에서 채식주의자였던 그의 입맛에 맞도록 인촌의 부인 이아주가 손수 음식을 장만하면서까지 두 차례나 만났는데[131], 이철승의 표현에 의하면 '애석하게도 인촌 선생의 한민당과 조소앙 선생의 사회당과의 합당은 성사되지 못했[131]'다고 회고하였다. 김성수와 조소앙 간의 회합에서 당의 명칭과 중앙위원들의 숫자는 합의됐지만, 토지 개혁 정책 때문에 결국 합당 문제는 실패하고 말았다.[131]

4. 2. 광복 초기 정치활동

1945년 8월, 일제가 패망하고 총독부 총독 아베 노부유키가 송진우에게 치안권 이양을 제의했으나, 송진우는 거부 의사를 밝혔고 김성수도 이에 동의했다.[40] 그러나 1957년 前 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠는 인터뷰에서 '이 같은 주장은 사실무근'이라고 반박했다.[76]광복 직후, 김성수는 국내 각지를 순찰하고 경기도 전곡(全谷)의 농장을 거쳐 경성부의 집으로 돌아왔다. 그는 조선건국준비위원회와 조선인민공화국으로 이어지는 좌익 주도의 정치 흐름을 우려하여, 우익 세력을 결집하는 데 힘썼다.

1945년 9월, 김성수는 한민당 창당에 주도적인 역할을 했으며, 송진우, 백관수, 장덕수 등과 함께 한민당의 주요 직책을 맡았다. 1945년 12월, 모스크바 3상 회의의 신탁통치 결정에 반대하는 입장을 분명히 했다. 송진우 암살 이후, 김성수는 한민당의 주석 총무를 맡아 당을 이끌었다.

1947년, 미국 대통령 해리 S. 트루먼이 트루먼 독트린을 발표하자, 김성수는 트루먼에게 찬사를 보내는 무선 전보를 보냈다.

김성수는 김구와 함께 우익 정당 통합을 추진했고, 조소앙에게도 우익 정당 통합의 필요성을 강조했다. 조소앙은 통합에는 동의했지만, 방법론에서 김성수와 이견을 보였다. 1947년 12월 장덕수 암살 사건으로 우익 정당 통합은 무산되었다.

남북협상 이후에도 김성수는 조소앙에게 통합을 제의했으나, 한민당 내 일부 인사들의 반대와 토지 개혁 정책에 대한 이견으로 결국 합당은 실패했다.

4. 3. 부통령 취임 이후

1951년 5월, 김성수는 이시영의 뒤를 이어 제2대 대한민국 부통령으로 선출되었다.[5] 그러나 이승만 대통령과의 불화로 1년 만인 1952년에 부통령직을 사임했다.[6] 부통령 사퇴 후에는 일제강점기부터 일해 왔던 사업계로 돌아갔다. 한국 전쟁으로 부산으로 피난을 가기도 했다.1945년 12월 27일 모스크바 3상 회의의 신탁통치 방침을 둘러싸고, 신중파였던 송진우가 12월 30일에 암살된 후, 1948년에 한민당 주석 총무를 역임했고, 1951년 5월부터 1년간 이승만 대통령의 제의로 부통령직을 수락했다. 김성수는 이 시기 다른 거물 정치가들과 달리 한민당 주석 총무와 부통령 직무를 제외하고는 스스로 표면에 나서지 않았다.

1954년부터 통합야당인 민주당의 창당을 주도하였으나, 중풍과 심근염등의 질병으로 병상에 눕게 되면서 완성을 보지 못하고 사망하게 된다.[109] 정치 일선에서 물러나 있던 김성수는 병상에서 혁신계의 조봉암을 신당 운동에 참가시키는 민주세력의 대동 단결을 호소하였다.[109]

1954년 11월 30일 자유당의 장기집권에 맞서기로 한 무소속 국회의원들과 함께 60명과 기타 자유당 탈당파 장면 등이 호헌동지회를 구성할 때 김성수도 호헌동지회에 참여하였다. 1955년 1월 21일 호헌동지회 총회가 열릴 때 조봉암의 참여를 놓고 호동은 민주대동파(대동단결파)와 자유민주파로 나뉘었다.[110] 이때 김성수는 자유민주파에 영향력을 주고 있었다.

김성수는 조봉암에게 사람을 보내 공산당이 아니라는 성명서를 내줄 것을 부탁하였다.[109] 대한민국의 장관과 국회부의장을 지낸 조봉암은 굴욕감을 느꼈지만 순순히 받아들여 "인촌이 그리 하기를 원한다면 내가 그리하겠다." 하고 '자신은 공산당이 아니다'라는 성명서를 언론에 발표했다.[109] 호헌동지회에 참여하려던 조봉암은 김성수를 찾아가 자신이 전향했음을 거듭 확인시키기도 하였다. 조봉암과의 면담에서 그가 공산주의는 인간의 자유를 억압하는 사상이라는 것을 역설하는 것을 듣고 그는 조봉암 영입 결심을 굳혔다.

호헌동지회가 조봉암의 참여를 놓고 찬성하는 서상일, 박기출, 장택상과 반대하는 장면, 김준연, 김도연, 조병옥 등으로 나뉘었을 때 신익희는 한발 물러서 있었다. 논쟁이 벌어졌으나 김성수는 조봉암의 참여를 공개적으로 적극 찬성하였다.

윤제술은 '김준연과 조병옥이 조봉암을 받아들이는 것을 극렬하게 반대하자, 신도성은 김준연이 조봉암을 빨갱이로 몰아붙이는 것을 격렬히 비난했고, 조병옥이나 신익희는 어물어물 할 다름이라고 증언했다.[111][112] 이 문제에서 신익희는 회피하였다. 김성수는 "민주대동이라고 했으면 그대로 해야지, 왜 딴소리들을 하느냐. 해공의 책임회피가 문제야."라며 양쪽 모두 공박하였다.[111][113]

김성수는 민주국민당이 조봉암의 신당 참여문제로 알력이 심하였을 때, 민주대동의 입장에서 조봉암과 합작할 것을 보수파에 권고하였다.[111] 보수파들은 김성수의 정치적 영향력에 마지못해 조봉암이 반공주의 노선을 견지하겠다는 것을 공적으로 약속한다면 좋다는 태도로 나와, 김성수는 조봉암에게 태도를 명확히 표명해줄 것을 권고하였다.[111] 조봉암은 새로운 성명서를 작성해서 2월 22일 발표하였으나 김성수는 조봉암의 새로운 성명서는 보지 못하고 말았다.

서중석은 그의 저서 '조봉암과 1950년대(상)(역비한국학연구총서 15)'에서 김성수가 민주당 창당 전까지 살아 있었더라면 범야신당이 만들어졌을 것이라고 내다보았다.[111]

4. 4. 야당 결성 운동

1954년부터 자유당의 장기집권에 맞서 통합야당인 민주당 창당을 주도하였다.[109] 그러나 중풍과 심근염 등 여러 질병으로 인해, 김성수는 신당 창당 활동에서 한발 물러서 있었다.[109] 정치 일선에서 물러나 있던 김성수는 병상에서 혁신계의 조봉암을 신당 운동에 참여시키는 민주세력의 대동 단결을 호소하였다.[109]1954년 11월 30일, 자유당의 장기집권에 반대하는 무소속 국회의원들과 기타 자유당 탈당파 장면 등이 호헌동지회를 구성할 때 김성수도 참여하였다. 1955년 1월 21일 호헌동지회 총회에서 조봉암의 참여를 놓고 의견이 갈렸는데,[110] 이때 김성수는 자유민주파에 영향력을 행사하고 있었다.

김성수는 조봉암에게 사람을 보내 공산당이 아니라는 성명서를 내줄 것을 부탁하였다.[109] 대한민국의 장관과 국회부의장을 지낸 조봉암은 굴욕감을 느꼈지만 "인촌이 그리 하기를 원한다면 내가 그리하겠다." 하며 '자신은 공산당이 아니다'라는 성명서를 언론에 발표했다.[109] 호헌동지회에 참여하려던 조봉암은 김성수를 찾아가 자신이 전향했음을 거듭 확인시키기도 하였다. 조봉암과의 면담에서 그가 공산주의는 인간의 자유를 억압하는 사상이라는 것을 역설하는 것을 듣고 그는 조봉암 영입 결심을 굳혔다.

호헌동지회에서 조봉암의 참여를 놓고 찬성하는 서상일, 박기출, 장택상과 반대하는 장면, 김준연, 김도연, 조병옥 등으로 나뉘었을 때, 신익희는 한발 물러서 있었다. 김성수는 조봉암의 참여를 공개적으로 적극 찬성하였다.

윤제술은 '김준연과 조병옥이 조봉암을 받아들이는 것을 극렬하게 반대했다'고 증언했다.[111][112] 김성수는 "민주대동이라고 했으면 그대로 해야지, 왜 딴소리들을 하느냐. 해공의 책임회피가 문제야."라며 양쪽 모두 공박하였다.[111][113]

김성수는 민주국민당이 조봉암의 신당 참여문제로 알력이 심하였을 때, 민주대동의 입장에서 조봉암과 합작할 것을 보수파에 권고하였다.[111] 보수파들은 김성수의 정치적 영향력에 마지못해 조봉암이 반공주의 노선을 견지하겠다는 것을 공적으로 약속한다면 좋다는 태도로 나왔고, 김성수는 조봉암에게 태도를 명확히 표명해줄 것을 권고하였다.[111] 조봉암은 새로운 성명서를 작성해서 2월 22일 발표하였으나, 김성수는 조봉암의 새로운 성명서는 보지 못하고 말았다.

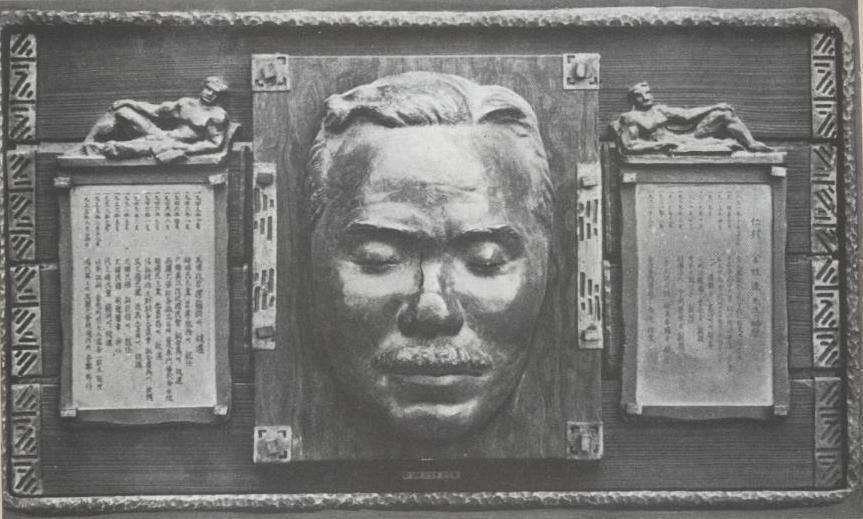

5. 사망

김성수는 고려대학교 경내에 안장되었다가 후에 경기도 남양주시로 이장되었다. 1962년 건국공로훈장 대통령장이 추서되었다. 고려대학교와 중앙고등학교 본관 앞에는 그의 동상이 세워져 있다. 19세기에 할아버지 김요협이 지었던 그의 생가는 전라북도 기념물 제39호로 지정되었다. 조봉암을 제외한 채 출범한 민주당은 이후 민주당계 정당의 모태가 되었다.

사후 인촌김성수기념사업회가 출범했고, 1965년 재단법인 인촌기념회로 재창립되었다. 1965년 인촌기념상이 수립되었고, 1973년 인촌문화상이 제정되었다. 그러나 1980년대 이후 교내 민족 해방 계열 학생들에 의해 친일 자본가로 매도당하면서 고려대학교 경내 묘소와 동상은 수난을 당하기도 했다.

1991년 6월 29일 각계 인사 840여 명이 '인촌선생 탄신 1백주년 기념 사업추진위원회'를 발족했다. 10월 18일 고려대학교 교내에 인촌기념관이 건립되었다. 1991년 11월 11일 남서울대공원에 국민성금으로 동상이 건립, 제막되었다.

조선총독부 기관지에 학도병 참가를 권유하는 기고문을 실어 친일파 708인 명단과 민족문제연구소의 친일인명사전 수록예정자 명단에 포함되었다.[116] 2002년 3월 신원미상의 한 사람이 인촌 동상에 빨간 페인트로 '김성수는 친일파'라고 써놓는 사건이 발생했다.[117] 2005년 고려대학교 총학생회와 민주동호회 등으로 구성된 고려대 일제잔재청산위원회가 발표한 '고려대 100년 속의 일제잔재 1차 인물' 10인 명단에도 들어 있다.[116][117] 그러나 유진오 등의 증언과 반론이 있어 논쟁의 여지가 있다. 2009년 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에도 이름을 올렸다.

2008년 8월 학술지 ‘한국사 시민강좌’ 하반기호(43호)에서 대한민국 건국 60주년 특집 ‘대한민국을 세운 사람들’ 을 선발, 건국의 기초를 다진 32명을 선정할 때 정치 부문의 한 사람으로 선정되었다.[118] 이후 친일인명사전이 발간되었고, 2009년 11월 27일 인촌기념회는 항의 성명서를 발표하였다.

5. 1. 사망

병중에도 그는 야당 인사들의 단결과 단합을 주문하였다.[59] 그는 신경쇠약증, 만성기관지염, 근류머티스 등으로 고생하다가 환갑을 맞은 해에는 뇌혈전으로 병상에 쓰러지기도 했다.[114] 1955년 1월 다시 뇌일혈로 고생하던 중, 2월 초 병세에 호전을 보이던 그는 보행 연습을 하다가 갑자기 위출혈을 일으켰다. 위궤양에 의한 출혈이었다. 치료 끝에 수그러드는 듯했으나 2월 15일 밤 11시경 두 번째로 크게 위출혈을 일으켰다.[114] 혈관 질환도 악화되었고, 간장 역시 나빠졌다. 서울대학교 병원으로 응급 이송되었다.

수일간 혼수상태에 있던 그는 2월 18일 오전 11시경에 깨어났다.[20] 그의 위독 소식을 듣고 장면이 찾아왔다. 혼수상태에서 의사의 지시로 아무도 그를 만나지 못했다. 장면은 이아주를 통해 천주교에 입교할 것을 권고하였다.[20] 오전 11시경 혼수상태에서 깨어난 그는 이아주로부터 장면의 권유를 전해 듣고 수긍하였다. 부인의 연락을 받은 장면은 12시경 가회동 성당의 박병윤(朴炳閏) 신부와 함께 계동으로 찾아갔다.[20] 김성수는 신부에게서 조상 봉사를 해도 좋다는 이야기를 전해 듣고 영세를 받았다. 세례명은 '''바오로'''라 하였다.[20]

허정은 김성수의 죽음을 아쉬워하며 "조국이 그를 가장 필요하게 여길 때, 꼭 있어야 할 인물인 그가 이 나라를 버렸다는 것은 일종의 원망과 질책이 어린 슬픔이요 아쉬움이었다. 65세라는 원숙한 나이를 생각할 때 그가 좀 더 오래 살았다면 얼마나 훌륭한 일을 더욱 많이 이룩했을 것인가[115]"라며 탄식했다.

1955년 2월 18일 오후 5시 25분 서울특별시 계동 133번지 자택에서 심근염(心筋炎) 등이 악화되어 합병증으로 사망하였다. 이때 김성수의 나이 만 65세였다. 곧 범국민장위원회가 구성되었고, 장례위원으로 함태영, 신익희, 변영태, 변영로, 변영만, 조병옥, 장면, 최두선 등이 구성되었다.

2월 24일 서울운동장에서 국민장(장의위원장 함태영)으로 치러졌다.

국민장은 노제를 거쳐 서울운동장에서 치러진 뒤 고려대학교 경내 본관 뒤편 공원에 안장되었다.

6. 사후

1955년 2월 18일 서울특별시 계동 자택에서 심근염(心筋炎) 등의 합병증으로 사망하였다. 향년 65세였다. 그의 사망 직후 범국민장위원회가 구성되었고, 함태영, 신익희, 변영태, 변영로, 변영만, 조병옥, 장면, 최두선 등이 장례위원으로 위촉되었다.

허정은 김성수의 죽음에 대해 "조국이 그를 가장 필요로 할 때, 꼭 있어야 할 인물인 그가 이 나라를 버렸다는 것은 일종의 원망과 질책이 어린 슬픔이요 아쉬움이었다. 65세라는 원숙한 나이를 생각할 때 그가 좀 더 오래 살았다면 얼마나 훌륭한 일을 더 많이 이룩했을 것인가"라며 탄식했다.[115]

장면은 이아주를 통해 김성수에게 천주교 입교를 권고하였다. 오전 11시경 혼수상태에서 깨어난 김성수는 이아주로부터 장면의 권유를 전해 듣고 수긍하였다. 이후 장면은 가회동 성당의 박병윤 신부와 함께 계동을 방문했고, 김성수는 조상봉사를 해도 좋다는 이야기를 듣고 영세를 받았다. 세례명은 '''바오로'''였다.[20]

1955년 2월 24일 서울운동장에서 국민장(장의위원장 함태영)으로 장례가 치러졌다. 노제를 거쳐 서울운동장에서 치러진 뒤 고려대학교 경내 본관 뒷편 공원에 안장되었다. 사후, 19세기에 할아버지 김요협이 지었던 그의 생가는 전라북도 기념물 제39호로 지정되었다. 그가 출범을 고대하던 민주당은 조봉암을 제외한 채 출범했고, 이는 이후 민주당계 정당의 모태가 되었다.

1980년대 이후 교내 민족 해방 계열 학생들은 김성수를 친일 자본가로 매도하며 고려대학교 경내에 안장되었던 그의 묘소와 동상에 대해 수난을 가하기도 했다.

1993년 7월 8일 국가보훈처는 "역대 독립유공서훈자 가운데 친일 흠결이 있는 자는 가려내 서훈을 취소하겠다"고 발표하며 건국공로훈장 대통령장(2등급)을 받은 김성수를 포함한 8명의 명단을 공개했다.[26] 이에 대해 『동아일보』는 이틀 뒤인 7월 10일 자 기사에서 '친일 혐의 독립유공자 명단 근거 없이 작성 유출'이라는 제목으로 보훈처를 비판했다.[26]

2002년 3월, 신원 미상의 한 사람이 인촌 동상에 빨간 페인트로 '김성수는 친일파'라고 적는 사건이 발생했다.[117]

6. 1. 사후

김성수의 묘소는 초기에 고려대학교 경내에 안장되었다가 후에 경기도 남양주시로 이장되었다. 1962년에는 건국공로훈장 대통령장이 추서되었다.[116] 고려대학교와 중앙고등학교 본관 앞에는 그의 동상이 세워져 있다.김성수 사후 바로 인촌김성수기념사업회가 출범했고, 1965년 재단법인 인촌기념회로 재창립되었다. 1965년 그를 추모하는 인촌기념상이 수립되었고, 1973년에는 각계 문화인사들을 대상으로 한 인촌문화상이 제정되었다.

1991년 6월 29일 각계 인사 840여 명이 모여 '인촌선생 탄신 1백주년 기념 사업추진위원회'를 발족시켰다. 10월 18일 고려대학교 교내에 인촌기념관이 건립되었다. 1991년 11월 11일 남서울대공원에 국민성금으로 동상이 건립ㆍ제막되었다.

조선총독부 기관지에 학도병 참가를 권유하는 기고문을 실었다 하여 2002년 발표된 친일파 708인 명단과 2008년 민족문제연구소가 정리한 친일인명사전 수록예정자 명단에 모두 포함되었다.[116] 2005년 고려대학교의 총학생회와 고려대학교 민주동호회 등으로 구성된 고려대 일제잔재청산위원회가 발표한 '고려대 100년 속의 일제잔재 1차 인물' 10인 명단에도 들어 있다.[116][117] 그러나 명의 도용이라는 유진오 등의 증언과 반론이 있어 논쟁의 여지가 있다. 2009년에는 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에도 이름을 올렸다.

2008년 8월 학술지 ‘한국사 시민강좌’ 하반기호(43호)에서 대한민국 건국 60주년 특집 ‘대한민국을 세운 사람들’ 을 선발, 건국의 기초를 다진 32명을 선정할 때 정치 부문의 한 사람으로 선정되었다.[118] 이후 친일인명사전이 발간되었고, 2009년 11월 27일 인촌기념회에서는 항의 성명서를 발표하였다.

1993년부터 그의 건국공로훈장을 취탈해야 한다는 주장이 나오기도 했다. 민족문제연구소 등에서는 "친일혐의가 분명한 인촌에게 주어진 건국훈장을 취탈해야한다"며 국가보훈처를 비판하기도 했다.[26]

7. 기타 이력

- 1914년 귀국 직후 고향과 경성을 오가며 송진우, 백관수, 장덕수, 최두선, 안재홍 등과 교류하며 정치담론을 토론하였다.

- 1917년 3월 30일~1918년 3월 중앙중학교 교장

- 1924년 양어머니 전주 이씨 사망

- 1926년 러시아 혁명 10주년 기념 논문 필화사건으로 서무부장 김철중(金鐵中)과 함께 총독부 경무국에 체포되어 투옥되었다가 출옥하였다.[26]

- 1926년 6월 6.10 만세운동 직후 송진우와 함께 황제의 유서를 위조하려다가 실패했다.

- 1928년 3월 경성방직주식회사 사장직 사퇴

- 1929년 3월 경성방직주식회사 고문

- 1929년 일본 교토에서 열린 제3차 범태평양회의에 윤치호, 유억겸, 김활란과 함께 참여하였다.

- 1929년 39세에 늑막염으로 한동안 입원하기도 했다.[114]

- 1930년 만보산 사건이 발생하자 이를 모략이라 생각, 중국 영사관에 5000JPY의 위문금을 보냈다. 광복 후 중화민국 총통 장개석으로부터 감사의 표시로 '친인선린'(親仁善隣)이라는 글자가 각자된 은패(銀牌)를 선물로 받았다.

- 1930년 4월 동아일보 창간 10주년 기념호에, 네숀의 주필이 보내온 축사를 게재하였다가 총독부에서 이것을 트집잡아 5월부터 9월까지 동아일보를 정간시켰다.

- 1930년~1931년 출국, 세계 일주를 다녀왔다.

- 1931년 9월 1일 중앙고등보통학교장(~1932년 5월 9일)

- 1932년 3월 26일 보성전문학교를 인수, 동학교 주무이사에 취임.

- 1932년 6월 4일 제10대 보성전문학교장(~1935년 5월)

- 1932년 7월 대전 감옥에 수감된 여운형을 석방시키기 위해 노력하였다.

- 1933년 도산 안창호가 형무소에서 출옥하여 면담하였다. 그러나 안창호는 고문 후유증으로 병원에 입원하였고, 김성수는 그 치료비를 부담하였다.

- 1934년 평양 숭실전문학교 학생들의 신사불참배사건을 옹호하였다가 총독부 경찰에 소환되었다.

- 1935년 3월 15일 조선기념도서출판관 초대 관장에 취임

- 1936년 8월 동아일보의 기자가 손기정 일장기 말소를 게재, 김성수는 두 번째 일장기 말소 사건의 배후로 지목되었고 이로 인해 동아일보는 무기 정간처분을 받았다. 송진우, 장덕수 등이 총독부 기자실을 찾아가 항의하였으나 정간처분을 취소시키지는 못하였다.

- 1936년 일제의 압력으로 동아일보 이사직에서 사임.

- 1937년 5월 26일 제12대 보성전문학교장(~1946년)

- 1937년 이화여전 재단 이사(뒤의 재단법인 이화학원 이사)에 취임

- 1938년 안창호가 작고하자 추모비를 세우는 데 참여하였다.

- 1939년 9월 경성방직주식회사 고문직 사퇴

- 1942년 창씨개명 요구가 들어왔으나 거절하였다. 태평양 전쟁 권고 협조가 들어왔으나 그는 병으로 거절하고 피신해 다녔다.

- 1950년 7월 한국 전쟁으로 부산으로 피난가다.

- 1952년 이화여전 이사에서 사퇴

8. 평가와 비판

김성수는 교육, 언론, 산업 분야에서 민족의 실력 양성에 기여한 점을 높이 평가받지만, 일제 강점기 말 친일 행적과 관련된 논란으로 비판받기도 한다.

허정은 김성수가 사심 없이 떳떳하게 행동하며 설득력 있는 주장을 펼쳤다고 평가했고, 이희승은 자상하면서도 근엄한 모습으로 학생들에게 민족의식을 일깨웠다고 회고했다. 이광수는 김성수의 성공 요인을 인격, 재력, 시세로 분석했고, 김대중 전 대통령은 그를 민족의 스승이자 지도자로 평가했다. 김수환 추기경은 김성수를 "민족사의 산실"로, 조병옥은 "민족의 위대한 선각자"로 칭송했다.

성균관대학교 서중석 교수는 김성수가 민주당 창당에 기여했을 것이라고 평가했고, 박태균은 그가 후계자 양성에 힘쓴 점을 높이 샀다.

긍정적 평가와 함께 비판적인 시각도 존재한다. 1920년대 물산장려운동이 지지부진하자 자치론으로 기울었다는 비판,[64] 만주 남만방직주식회사에서의 노동 착취 의혹,[123] 건국훈장 서훈과 관련된 논란 등이 제기되었다.[26]

특히, 일제 강점기 말 김성수의 친일 행적은 논란의 중심에 있다. 1937년 중일전쟁 발발 이후, 김성수는 경성방송국 시국 강좌, 경성군사후원연맹 국방 헌금,[78] 국민정신총동원조선연맹 활동,[26] 매일신보 등에 학병 및 징병을 찬양하는 글을 기고하는 등[79] 친일 행적을 보였다. 1930년 사이토 마코토 총독에게 보낸 감사 편지[26]는 친일 행적의 증거로 제시되기도 한다.

이러한 행적으로 인해 김성수는 김승학의 《친일파 군상》, 민족문제연구소의 『친일인명사전』, 친일반민족행위진상규명위원회 보고서』에 친일파로 등재되었다.[116] 그러나 창씨개명을 거부하고[66] 일제로부터 훈장이나 작위를 받지 않은 점,[80] 유진오가 매일신보 기사가 대필된 것이라고 주장한 점[81][82] 등은 반론의 근거로 제시된다.

1993년 국가보훈처는 김성수의 건국훈장 취소 여부를 검토했으나,[26] 최종적으로 취소하지 않았다. 2002년 친일파 708인 명단과 2008년 민족문제연구소의 친일인명사전 수록예정자 명단에 포함되었고,[116] 2005년 고려대학교 일제잔재청산위원회는 김성수를 '일제 잔재 1차 인물'로 발표했다.[116][117] 2009년 친일반민족행위진상규명위원회는 김성수를 친일반민족행위 705인 명단에 포함시켰다.

이처럼 김성수에 대한 평가는 엇갈리고 있으며, 친일 행적에 대한 논란은 여전히 진행 중이다.

8. 1. 평가

허정은 김성수가 이해로써 사람을 조종하거나 감언이설로 현혹하는 사람이 아니었으며, 굽힘 없이 주장하고 실현 방안을 제시하는 떳떳한 태도로 일관했다고 평가했다. 그는 김성수가 사심 없는 마음을 가졌기에 그의 설득에 힘이 있었다고 보았다. 또한 인간적으로도 매력적이고 담백하며 천진난만하여 믿음이 갔다고 회고했다.[119] 허정은 김성수에게 개인적인 야심이 없었으며, 명예나 권세를 추구하기보다 곤경이나 위기를 수습하고 조용히 물러나는 인물이었다고 평가했다.[119]1916년 당시 중앙고등보통학교의 학생이었던 이희승은 김성수를 자상하면서도 근엄한 인물로 평가하며, 틈틈이 학생들에게 민족의식을 일깨워주는 모습이 잊혀지지 않는다고 회고했다.[42] 이광수는 1931년에 쓴 <김성수론>에서 그의 성공을 시세 2, 재력 3, 인격 5로 평가하였다.

15대 대통령 김대중은 김성수가 비록 감옥에 가고 독립투쟁은 하지 않았지만, 중앙고와 고려대학교를 운영하여 수많은 인재를 양성하고, 경성방직을 통해 민족도 근대적 사업을 할 수 있다는 것을 보여주었다고 평가했다. 또한 김대중은 그가 민족의 앞날을 이끈 탁월한 스승이자 지도자였다고도 평가했다.[66]

김수환 추기경은 1991년 '인촌 탄생 100주년 추념사'에서 김성수를 "민족사의 산실"과 같은 존재라고 평가했다. 조병옥은 1958년 출간한 회고록에서 김성수를 "민족의 위대한 선각자"라고 평가했다.[66]

조선건국준비위원회에서 조선인민공화국으로 이어지는 해방 정국의 좌익적 흐름을 대한민국 건국으로 이끄는 데 중요한 역할을 한 '비정치적' 정치 지도자[59]라는 평가도 있다.

중앙중·고등학교에서 7년간 근무한 김형석은 김성수와 함께 지낸 것을 평생의 추억으로 기억하며, 그의 애국심과 대인관계의 지혜로움을 본받고 싶다고 회상하였다. 김성수의 친일 의혹에 대해 김형석은 '일제강점기에 인촌 같은 이가 없었다면 과연 우리가 자주독립의 기반을 닦을 수 있었을까' 하는 의문을 제기하며, 흑백논리적 잣대로 역사 인물을 평가하는 것은 어색하다고 비판했다.[120]

성균관대학교 사학과 교수 서중석은 김성수가 민주당 창당 전까지 살아 있었더라면 범야신당이 만들어졌을 것이라고 보았다.[111] 박태균은 김성수가 후계자 양성에 힘쓰지 않고 주도권 장악에만 혈안이 된 한국 현대 정치인들에게 귀감이 된다고 평가했다.

김규식의 비서였던 송남헌은 김성수가 호헌동지회에 조봉암을 영입하려 한 것은 연구 대상이라고 하였다.[121]

김성수의 인품에 감화받은 김성곤은 금성방직, 쌍용양회를 설립하고, 국민대학교를 지원했으며, 고려대학교 지원에도 적극적이었다.[122]

1920년대 물산장려운동 등 실력양성운동이 지지부진하자, 자치운동으로 기울어져 민족개량주의 노선을 걸었다는 비판적인 시각도 있다.[64]

중국 조선족들은 김성수, 김연수 형제가 만주에 설립한 남만방직주식회사에서 노동자들을 가혹하게 노동 착취했다고 비판한다.[123]

1993년부터 김성수의 건국공로훈장을 박탈해야 한다는 주장이 나왔다. 이후 친일 행위에 대한 논란이 있었으나, 1996년 국가보훈처는 김성수의 서훈 취소를 제외했다.[26] 민족문제연구소 등은 김성수에게 주어진 건국훈장을 박탈해야 한다고 국가보훈처를 비판했다.[26]

김성수는 독립을 위한 방법으로 교육, 물산 장려, 언론 육성을 통한 실력 양성을 강조했다. 안창호의 영향을 받은 그는 중앙중학교와 보성전문학교를 인수하고, 학비 지원을 통해 인재 양성에 힘썼다.[59] 경성방직 설립과 물산장려운동 참여를 통해 경제력 육성에 기여했으며, 언론 육성을 통해 민족의 입장을 대변하고자 했다.

김성수는 사치하지 않고 대중교통을 이용했으며, 간디이즘에 따라 타인을 돕는 것을 신념으로 여겼다. 허정은 김성수가 남긴 초석이 우리 문화 발전에 큰 기여를 했다고 평가했다.[137] 김성수는 '''호남의 어른''', '''고창의 어른''', '''전북의 어른'''이라는 별명을 얻기도 했다.

해방 이후 매년 1월 1일 이승만을 찾아 세배를 드렸고, 정치적으로 갈라선 후에도 병석에 눕기 전까지 세배를 드렸다.

정치인 이중재는 1952년 부산 피난 시절 부통령인 김성수의 개인비서로 정계에 입문했다.[138]

8. 2. 비판

김성수는 물산장려운동을 비롯한 실력양성운동이 지지부진하자, 자치운동 쪽으로 기울어져 민족개량주의 노선을 걸었다는 비판을 받는다.[64]조선족들은 김성수, 김연수 형제가 만주에 설립한 남만방직주식회사에서 노동자들을 가혹하게 노동착취했다고 비판한다. 이들에 따르면 "그때 사람들은 김성수의 돈 뭉치를 서울에서 만주 봉천까지 깔아도 못 다 깐다고 했다"고 한다. 이들은 이 공장의 생산품들이 모조리 일본군으로 납품되었고, 전쟁이 발발한 이후 노임을 주는 노동자들보다 학생들에게 의무노동을 강요했다고 비판한다.[123]

1993년부터 그의 건국공로훈장을 취탈해야 한다는 주장이 제기되었다. 이후 적극적 친일이냐, 소극적 친일이냐, 생존을 위한 호신책이냐에 대한 논란이 있었다. 1996년 국가보훈처는 가짜나 친일혐의가 있는 독립유공자 5명의 서훈취소에 김성수는 제외되었는데,[26] 이를 두고 일부 시민단체는 보훈처가 동아일보의 눈치를 본 결과라는 비판을 제기했다. 민족문제연구소 등에서는 "친일혐의가 분명한 인촌에게 주어진 건국훈장을 취탈해야한다"며 국가보훈처를 비판하기도 했다.[26]

1937년부터 1945년까지 김성수는 친일파로 변절했다는 평가를 받는다. 일장기 말소사건으로 폐간되었다가 1937년 6월 복간된 동아일보에는 일본의 침략전쟁을 위한 지원병을 적극 권장하거나 미화하는 기사가 여러 번 올라왔다.[77] 김성수는 경성방송국의 라디오 시국강좌 담당 및 연설을 하였고(7월 30일과 8월 2일),[78] 경성군사후원연맹에 국방헌금 1000원을 헌납했다.[78] 9월에는 총독부 학무국이 주최한 '시국강연대'의 일원으로 강원도 일대에서 시국강연에 나섰다.[26] 1938년 6월에는 친일단체 국민정신총동원조선연맹 발기인·이사 등을 지냈다. 매일신보와 경성일보, 잡지 《춘추》등에 학병제·징병제를 찬양하는 내용의 글을 기고했다.[79]

1930년 12월 30일 김성수가 사이토 마코토에게 보낸 편지가 일부 공개되었다.

김성수의 성명으로 발표된 것이 자의에 의한 발표인지, 단순 명의 도용인지 여부는 정확하게 확인되지 않았다.

김승학이 작성한 《친일파 명단》 교육 부문에는 김성수의 명의로 된 칼럼으로 인해 '선(先)항일, 후(後)친일'인사로 분류되어 《친일파 군상》에 수록되었고, 민족문제연구소의 『친일인명사전』, 친일진상반민족행위규명위원회 보고서』에도 친일파로서 수록되었다.

김성수는 이광수나 서정주와는 달리 창씨개명 요구에 대해서는 끝까지 거부했고, 일제로부터 훈장이나 작위를 받은 경력은 없다.[66] 김승학의 《친일파 명단》에 김성수는 "경찰의 박해를 면하고 신변의 안전 또는 지위, 사업 등의 유지를 위하여 부득이 끌려 다닌 者"로 유억겸과 함께 분류되었다.[80] 유진오는 그의 회고록 《양호기》에서 김성수의 이름으로 《매일신보》에 실린 '학도병' 기사는 매일신보사 기자 김병규가 유진오와 상의한 뒤에 대필하여 승인을 받은 글이라 주장하였다.[81][82]

1993년 7월 8일 국가보훈처는 "역대 독립유공서훈자 가운데 친일의 흠결이 있는 자는 가려내 서훈을 취소하겠다"고 발표하고 대상인물로 건국공로훈장 대통령장을 받은 김성수를 포함한 8명의 명단을 공개했다.[26] 당시 보훈처의 이같은 방침에 대해 『동아일보』는 7월 10일자에서 '친일혐의 독립유공자 명단 근거 없이 작성 유출' 제하의 기사를 통해 보훈처를 비판했다.[26]

조선총독부 기관지에 학도병 참가를 권유하는 기고문을 실었다 하여 2002년 발표된 친일파 708인 명단과 2008년 민족문제연구소가 정리한 친일인명사전 수록예정자 명단에 모두 포함되어 있다.[116] 2005년 고려대학교의 총학생회와 고려대학교 민주동호회 등으로 구성된 고려대 일제잔재청산위원회가 발표한 '고려대 100년 속의 일제잔재 1차 인물' 10인 명단에도 들어 있다.[116][117] 그러나 명의 도용이라는 유진오 등의 증언과 반론이 있어 논쟁의 여지가 있다. 2009년에는 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에도 이름을 올렸다.

9. 상훈

김성수는 1962년 건국공로훈장 대통령장을 받았으나[2], 조선총독부 기관지에 학도병 참가를 권유하는 기고문을 실은 사실이 밝혀져 2018년에 서훈이 취소되었다.[116]

10. 저서

- 《인촌문집》(열락당, 1999)

11. 사상과 신념

김성수는 유년 시절 할아버지 김요협의 가르침과 선조들의 가르침을 이어받아 유교 성리학적 대의명분을 중요하게 생각했다. 그러나 일본 유학 이후에는 성리학과 거리를 두었다. 1908년 4월 줄포 근처 후포에서 열린 한 교육계몽운동가의 강연에서 시민권, 평등, 주권재민 사상 등을 접하고, 금호학교에 입학하여 근대 학문을 공부하면서 백성들에게 근대적 시민으로서의 권리와 평등, 주권재민 사상 등을 알리고자 노력하였다.

그는 일본 유학 시절부터 송진우를 중심으로 백남훈, 허정, 백관수, 조병옥, 윤보선, 장덕수 등과 깊은 관계를 맺으며, "김성수 계열"이라 불리는 집단을 형성했다. 호남학회(호남재벌) 등을 통해 주변의 유능한 젊은 지식인들에게 재정 지원을 하며 여론을 장악하고, 독립 후 대표적인 우익 정당이었던 한민당을 창당하는 데 힘을 보탰다.

1947년 미국 대통령 해리 S. 트루먼이 트루먼 독트린을 발표하자, 당시 한민당 주석 총무였던 김성수는 트루먼에게 찬사를 담은 무선 전보를 보내기도 했다.

그는 公先私後중국어(공선사후한국어) 또는 先公後私중국어(선공후사한국어)를 주장하며 개인적이고 사적인 것보다 공적인 것을 우선시했다. 또한 信義一貫중국어(신의일관한국어)도 그의 좌우명이었다.[125] '''쓸 곳에 쓴다''', '''돈은 잃어도 사람을 잃으면 안 된다'''는 신념을 가지고 있었다.

11. 1. 실력 양성론

김성수는 일제강점기 당시 일본 유학을 통해 민족의 실력 양성을 통한 독립을 추구했다. 귀국 후 그는 실력 양성을 위한 구체적인 방법으로 교육, 물산 장려, 언론 육성을 제시하였다.[38]교육을 통해서는 새로운 문물을 배우고 기술을 익혀 일본을 능가하는 인재를 길러내는 것이 목표였다. 이를 위해 사재를 털어 중앙중학교와 보성전문학교를 인수하고, 사립 전문학교 설립을 추진하는 한편, 학비가 없는 학생들을 지원하기도 했다.[59]

물산 장려를 통해서는 국내 생산 제품의 원료와 자재를 자체 조달하고, 국산품 사용을 장려하여 국가의 산업 자본과 경제력을 키우고자 했다. 경성방직을 설립하여 면직물과 마직물 생산을 추진하고, 물산장려운동에 적극 참여하여 국산품 애용을 독려했다.

언론 육성을 통해서는 정보 전달과 민족의 입장을 대변할 통로를 마련하고자 했다.

11. 2. 종교적 측면

장면의 권고로 천주교에 귀의하기 전까지 김성수는 별다른 종교적인 면모를 보이지 않았다. 유년기에 할아버지 김요협의 가르침과 선조들의 가훈을 이어 유교 성리학적 대의명분을 중시하였으나, 유학 이후 성리학과는 거리를 두었다. 일시적으로 전도 권고로 기독교 교회에 출석하기도 했으나 신앙과는 거리가 있었다. 1955년 2월 18일 임종 직전 천주교의 세례와 병자성사를 받았다. 세례명은 바오로이다.[20]11. 3. 각하 명칭 삭제

제2대 부통령 재임 중 各下중국어라는 호칭을 삭제하도록 지시했다. 그러나 그가 부통령직에서 물러나면서 각하라는 호칭은 다시 부활했고, 5.16 군사 정변 이후 다시 부활, 1987년 당시 대통령 후보자 노태우가 6.29 선언을 통해 공약, 당선 이후 공식, 비공식 석상에서 각하라는 호칭을 삭제하도록 지시할 때까지 계속 통용되었다.11. 4. 소탈함

김성수는 억지로 꾸밈이 없었고, 부유함을 내세워 화려하게 꾸미려 하지 않았다. 겉모습보다는 사람의 내면을 보고 판단했으며, 화려한 것보다는 내실 있는 것을 좋아했다. 물건을 고를 때도 외양이 화려한 것보다는 실속 있는 것을 선호했다.[124]허정은 그의 첫인상에 대해 "매우 솔직하고 소박하다"고 회고했다. 그는 허정에게 값싼 호텔을 잡아달라고 부탁했는데, 이러한 태도는 조금도 꾸밈이 없고 자연스러웠다고 한다. 허정은 김성수가 남의 이목을 의식하거나 자신의 서민적 기질을 돋보이게 하려는 기색은 전혀 없었다고 평가했다.[124]

이중재의 회고에 따르면, 김성수는 보성전문학교 정원을 직접 가꾸는 소탈한 모습을 보였다고 한다. 당시 보성전문학교에 입학하려던 이중재는 원서를 받으러 갔다가 허름한 영감이 정원을 가꾸는 것을 보았는데, 나중에 입학식에서 그 영감이 교장인 김성수임을 알게 되었다고 한다.[130]

한만년은 중앙학교 교내에 살 때, 저녁마다 한복을 입은 허술한 아저씨가 운동장을 쓸고 잔디를 깎는 것을 보았는데, 그가 바로 김성수였다고 회고했다. 한번은 한만년이 김기중 선생 동상 밑에서 잠이 들었는데, 김성수가 그를 깨워 찬 데서 자면 입이 비뚤어질 수 있다며 집에 가서 자라고 타이른 일화를 소개하며, 황송하고 미안했던 마음이 잊혀지지 않는다고 했다.[130]

김성수는 새로운 사진을 장만하라는 주변의 권유에 "만날 그 모습이 그 모습인데 새로이 할 필요가 굳이 없지 않는가, 혹은 그런데 돈을 들이려거든 그보다 더 긴요한 데 쓰는 게 좋다고 대답하였다."고 한다.

풍족한 환경에서 자랐고 만년에는 야당 지도자의 위치에 있었음에도 사치하지 않았고, 전용 차량 대신 인력거, 버스, 택시 등의 대중교통을 이용하였다. 메이지 대학 재학 당시 간디이즘에 감격한 그는 자신을 위한 소비를 줄이고 남은 것으로 타인을 돕는 것을 자신의 신념이자 의무로 여겼다.

11. 5. 신념

公先私後중국어 또는 先公後私중국어를 주장하였다. 개인 사적인 것보다 공적인 것을 우선적으로 여기게 하였다. 또한 信義一貫중국어도 그의 좌우명이었다.[125] '''쓸 곳에 쓴다''', '''돈은 잃어도 사람을 잃으면 안 된다'''는 좌우명도 있었다.12. 성격

남에게 지기 싫어하는 성격이며[126] 꾸밈없고 솔직한 성격으로, 겉치레를 싫어했다. 자신을 드러내기 좋아하지 않았으나 송진우, 장덕수가 연이어 암살당하면서 정계에 직접 나서게 되었다.

사람을 대할 때 조건을 제시하거나 차별하지 않았고, 한번 신뢰한 사람은 끝까지 신뢰하였다. 허정은 그가 '개인적인 이익을 위하여 다른 사람의 뒤통수는 치지 않았다[119]'고 진술하였다. 호남 만석꾼의 장손으로 태어났음에도 검소하였고 사치하지 않았으며 자신에게 엄격하였다.

그는 무슨 일에서나 항상 뒤에서 돕기를 좋아했다.[127] 허정은 이것은 철저한 자기 희생의 정신과 이타심(利他心)이 없으면 범인으로서는 흉내조차 내기도 어려운 인촌의 미덕이었다.[127]고 주장했다.

적극적으로 나서기를 꺼리고 주저하는 성격이었지만, 그는 뒤에 숨어서 얄팍한 술수를 써서 다른 사람을 조종하지는 않았다 한다. 허정에 의하면 "인촌은 이해로서 사람들을 조종하거나 감언이설로 현혹시키는 사람은 절대로 아니었다. 그는 단지 정도를 굽힘 없이 주장하면서 이 정도를 실현할 방안을 제시하는 떳떳한 태도로 일관했다. 누구나 그의 사심없는 마음을 잘 알고 있었으므로, 그의 설득에는 남과는 다른 힘이 있었다.[128]"고 평하였다.

성격은 솔직한 편이었다. 허정은 "그는 인간적으로도 매력있는 사람이었다. 그는 담백하고 때로는 천진난만하기조차 해서 그를 대하노라면 저절로 마음이 놓이고 믿음이 앞섰다. 그러므로 마음을 활짝 열고 그와 의논을 하고 함께 일을 해 나갈수 있었다.[128]"고 했다. 술이 거나해지면 천진난만한 주사도 심했던 인촌 김성수[129]라고 회고하였다.

그는 사심이 없었는데, 허정은 이 점을 높이 평가했다. 허정에 의하면 인촌에게는 개인적 야심이 없었다. 그에게 명예나 권세를 추구할 야심만 있었다면, 그는 해방 후 자신의 야심을 손쉽게 달성할 많은 기회를 가졌을 것이다. 그러나 그는 자신의 명예나 권세에는 조금도 뜻이 없었다. 어떤 곤경이나 위기를 맞아, 자칫하면 자신의 명성에 흠이 가지 않을까 해서 다른 사람들이 피하려고 하는 자리를 맡아 위기를 수습하고는 조용히 뒤로 물러나곤 했다.[128]

13. 일화

김성수는 소탈하고 겸손한 성격으로, 주변 사람들에게 격의 없이 다가갔다. 중앙학교에서는 수위처럼 일하며 학생들과 스스럼없이 지냈고, 보성전문학교 시절에는 허름한 차림의 영감으로 오해받기도 했다.[130] 술을 마시면 천진난만한 주사를 부리기도 했다.[137]

조선총독부의 고이소 구니아키 총독도 함부로 대하지 못했던 인물로, 보성전문학교 학생 이철승의 징병 거부 면담에서 그의 스승을 묻자 "김성수 군은 물샐틈 없는 인물이지.."라며 말을 아꼈다고 한다.

허정은 김성수가 "이해로써 사람들을 조종하거나 감언이설로 현혹시키는 사람은 절대로 아니었다. 그는 단지 굽힘 없이 주장하면서 이 정도로 실현할 방안을 제시하는 떳떳한 태도로 일관했다."라고 평가했다.[119] 그는 다양한 계층의 사람들과 폭넓게 교류하였다.

13. 1. 우익 정당 통합 운동

김구는 우익 정당 통합을 추진했고, 김성수는 조소앙에게 우익 정당 통합의 필요성을 강조했다. 조소앙은 우익 정당의 단결에는 기본적으로 동의했지만, 통합 방식에서 김성수와 의견 차이를 보였다. 1947년 12월 장덕수 암살 사건으로 우익 정당 통합 노력은 좌절되었다.[131]김성수는 송진우 피살 이후 어쩔 수 없이 한민당을 맡았지만, 당수보다는 임정 요인들과 힘을 합쳐 당의 기반을 튼튼하게 하려는 생각을 가지고 있었다.[131] 당시 우익 학생운동가였던 이철승은 김성수와 조소앙의 만남을 주선했다. 이철승은 훗날 '제일 존경했던 조소앙 선생하고 또 한민당의 인촌 선생과 합작이 이뤄지길 기대하면서 학생의 신분이었지만, 두 분을 만나게 하는 역할을 했던 겁니다.'라고 회고했다.[131]

남북협상 이후에도 일부 한민당 당원들의 지속적인 반대에도 불구하고, 김성수는 조소앙을 영입해야 한다는 주장을 굽히지 않았다. 김성수는 조소앙이 남북협상의 실패를 인정하고 공산당 프락치를 제거한 후에도 조소앙에게 여러 차례 통합을 제의했다.

계동에 있는 김성수의 집에서 채식주의자였던 조소앙을 위해 김성수의 부인 이아주가 직접 음식을 준비하여 두 번이나 만남을 가졌지만,[131] 이철승의 표현에 따르면 '애석하게도 인촌 선생의 한민당과 조소앙 선생의 사회당과의 합당은 성사되지 못했[131]'다고 한다. 김성수와 조소앙의 만남에서 당 명칭과 중앙위원 숫자는 합의되었지만, 토지 개혁 정책에 대한 이견으로 결국 합당은 실패했다.[131]

13. 2. 김구의 김성수 암살 기도 사건

1945년 12월 27일 밤, 김구는 경교장으로 사람을 비밀리에 보내 김성수 암살을 지시했으나 실패했다.13. 3. 동상 수난 사태

1989년 3월 부정입학과 학내 등록금 인상 문제로 본관을 점거한 1천 명의 고대생들이 인촌 김성수 동상을 검은 천으로 싸서 나일론 끈으로 묶은 채 며칠째 농성을 벌였다.[132] 그러나 곧 재단 측의 퇴학 조치 압력으로 무산되었다.1980년대 이후 학생운동계에서 김성수의 친일행적 의혹이 제기되었고, 교내 운동권을 탄압하는 재단과의 물리적인 갈등이 있었다. 이전에도 김성수의 동상은 친일파라 하여 민족고대에 있으면 안 된다며 학생들이 쓰러뜨리려 시도했으나 재단과 일제강점기에 졸업한 선배들의 제지로 실패하였다. 그 때마다 재단 측이 창립자의 동상을 훼손하면 엄벌에 처하겠다고 하여 시도하였으나 미수에 그쳤다. 1989년 4월에는 고려대학교 경내에 세워진 김성수 동상에 민족 해방 계열 학생들이 올라가 하얗고 굵은 광목 끈으로 칭칭 동여맸고, 100여 명의 학생들이 동상에 매단 줄을 잡아당기면서 동상 철거를 시도하였으나, 일제강점기 졸업생들의 반대와 일부 학생들의 동조로 논쟁이 벌어지면서 유야무야되었다.

2002년 3월에는 신원미상의 한 사람이 인촌 동상에 빨간 페인트로 '김성수는 친일파'라고 써놓는 사건이 발생했으며, 이 해에 고대 사상 처음으로 <인촌동상철거위원회>가 꾸려지기도 했다.[132] 2005년 3월 9일에는 한승조 사태와 관련된 고려대학교 총학생회에서 한승조 교수를 비판하면서 동시에 김성수의 동상에 대한 것이 언급되었다. 유병문 총학생회장은 "대표적 친일파인 인촌 김성수 동상이 학교 정문 앞에 여전히 서 있다는 것 자체가 부끄러운 일"이라며 "건립 100주년을 맞은 올해 제대로 고대의 친일 문제를 정리하고 가야 한다"고 밝혔다.[133]

14. 가족 관계

김성수는 전라북도 고창군 부안면에서 김경중의 넷째 아들로 태어났다.[2] 아버지 김경중은 토지 경영으로 재산을 불리고 지방 관리와 조선총독부의 토지 정리 정책에 협력하여 조선 제일의 지주가 되었다.

1904년 김성수는 전라남도 장평 거주민 고정주(高定柱)의 딸 고광석(高光錫)과 결혼했다.

김성수의 아들로는 김상만, 김상기, 김상흠, 김남 등이 있다.[11] 사업가 김연수는 그의 동생이며, 전 국무총리인 김상협, 김상홍, 김상하는 조카이다.[12] 동아일보 명예회장 김병관과 이명박 정부 초대 외교안보수석비서관 김병국은 손자이며, 동아일보 사장 김재호와 사업가 김재열은 증손자이다.[13][14] 또한 전 국회의원 고영완의 두 여동생은 아들 김상만과 김상흠의 부인이다.[15]

14. 1. 기타

김성수는 전라북도 고창군에서 태어나 와세다 대학교 정치경제학부를 졸업했다.[2] 1919년 3·1 운동 초기 기획 단계에 참여했고, 같은 해 경성방직 설립 허가를 받았다.[1]1921년 조선산업회의 창립회의 위원으로 선출되었고, 동아일보를 통해 물산장려운동을 주도했다. 1923년에는 조선민립대학기성회 회원 모금 관리인으로 임명되어 국립대학 설립 운동에 참여했다.

1929년 일본 교토에서 열린 제3차 범태평양회의에 윤치호, 유억겸, 김활란과 함께 참여했다.[114] 1930년 만보산 사건이 발생하자 중화민국 영사관에 위문금을 보냈고, 광복 후 장제스 총통으로부터 '친인선린'이 새겨진 은패를 선물받았다.

1930년대에는 보성전문학교를 인수하고, 동아일보 일장기 말소 사건의 배후로 지목되어 무기 정간 처분을 받기도 했다. 1937년 이화여전 재단 이사가 되었고, 1938년 안창호 작고 후 추모비 건립에 참여했다.

일제강점기에 창씨개명과 태평양 전쟁 협조 요구를 거절하고 피신 생활을 했다. 한국 전쟁 중 부산으로 피난갔으며, 1952년 이화여전 이사직을 사퇴했다.

김성수는 “김성수 계열”이라 불리는 집단을 형성하여, 송진우를 중심으로 백남훈, 허정, 백관수, 조병옥, 윤보선, 장덕수 등과 긴밀한 관계를 유지했다. 호남학회 등을 통해 유능한 젊은 지식인들에게 재정 지원을 하며 여론을 장악하고, 한민당 창당에 성공했다.

1947년 해리 S. 트루먼 대통령이 트루먼 독트린을 발표하자, 김성수는 찬사를 담은 무선 전보를 보냈다. 1945년 모스크바 3상 회의의 신탁통치 방침을 둘러싸고 송진우 암살 이후, 1948년 한민당 주석 총무를 역임했고, 1951년 이승만 대통령의 제의로 부통령직을 수락했다.

15. 대중 매체

김성수는 생전과 사후에 여러 미디어를 통해 묘사되거나 평가되었다.

| 저자 | 서적명 | 출판사 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 최기일 | 《자존심을 지킨 한 조선인의 회상》 | 생각의나무 | |

| 임종국 | 《빼앗긴 시절의 이야기》 | 민족문제연구소 | |

| 서중석 | 《조봉암과 1950년대(상)(역비한국학연구총서 15)》 | 역사비평사 | |

| 김지하 | 《흰 그늘의 길 1》(김지하 회고록) | 학고재 | |

| 강준만 | 《한국현대사산책:1940년대편 1》 | 인물과사상사 | |

| 강준만 | 《한국현대사산책:1940년대편 2》 | 인물과사상사 | |

| 강준만 | 《한국현대사산책:1950년대편 1》 | 인물과사상사 | |

| 이현희 | 《이야기 인물한국사(2005)》 | 청아출판사 | |

| 류일석 | 《미답의 세계》 | 시사랑음악사랑 | |

| 정운현 | 《잃어버린 기억의 보고서:증언 반민특위》 | 삼인 | |

| 주익종 | 《대군의 척후:일제하의 경성방직과 김성수·김연수》 | 푸른역사 | |

| 이현희 | 《대한민국 부통령 인촌 김성수 연구-나남신서(나남신서)(1429)》 | 나남 | |

| 서울신문사 사업부 | 재벌가 맥(상) | 무한 | |

| 이영훈 | 파벌로 보는 한국야당사 | 에디터 | |

| 김교식 | 한국의 인물:김성수 | 계성출판사 | |

| 심지연 | 한국민주당연구 | 풀빛 | |

| 송남헌 | 해방30년사 1 | 한국사료연구소 | |

| 홍우출판사 | 정계야화 (전2권) | 홍우출판사 | |

| 카터 J. 에커트 | 《제국의 후예:고창 김씨가와 한국 자본주의 식민지 기원 1876-1945》 | 푸른역사 | 주익종 역 |

| 김성수 | 《인촌선생문집》 | 열락당 | |

| 김중순 | 《문화민족주의자 김성수》 | 일조각 | 류석춘 역 |

| 황명수 | 《한국기업경영의 역사적 성격》 | 신양사 | |

| 배병휴 | 《한국의 기업인은 누구인가》 | 좋은이웃집 | |

| 박태균 | 《한국전쟁》 | 책과함께 | 43~44쪽 |

| Choong Soon Kim, Sŏng-su Kim | 《A Korean nationalist entrepreneur: a life history of Kim Sŏngsu, 1891-1955》 | SUNY Press |

15. 1. 동아일보사

| 출판사 | 서적명 |

|---|---|

| 동아일보사 | 《인촌 김성수:겨레의 길잡이 시대의 선각자》 (최시중 저, 1986) |

| 동아일보사 | 《인촌 김성수의 사상과 일화》 (동아일보편집부 편, 1988) |

| 동아일보사 | 《평전 인촌 김성수》 (신일철 외 공저, 1991) |

| 동아일보사 | 《한국의 선택(2천년대를향한)》 (편집부 편, 1991) |

| 동아일보사 | 《평전 인촌 김성수:조국과 겨레에 바친 일생》 (김성주 저, 1991) |

| 동아일보사 | 《인촌 김성수 평전》 (인촌기념회 저, 1991) |

15. 2. 인촌 기념 관련 단체

다음은 인촌기념회에서 출간한 김성수 관련 서적이다.- 《인촌 김성수 평전》 (인촌기념회, 동아일보사, 1991)

- 《인촌김성수전》 (인촌기념회, 1976)

- 《인촌기념회사 1956-1991》 (인촌기념회, 1992)

- 《인촌 김성수 서거 50주기 추모집 인촌을 생각한다》 (인촌 김성수 서거 50주기 추모집간행위원회, 2005)

- 《인촌기념강좌》 (고려대학교, 2002)

15. 3. 고려대학교 및 그 외 대학

1932년 3월 재정난을 겪던 보성전문학교를 인수하여 1935년 5월까지 교장으로 재직했다.[6] 1937년 5월 보성전문학교 교장에 다시 취임하여, "민족고대"(민족고대|民族高大한국어)로 불렸던 고려대학교 설립에 중추적인 역할을 했다.[6] 1946년 8월 보성전문학교를 기반으로 고려대학교를 설립하여 민족 사립 교육 기관의 기틀을 마련했다.[6]15. 4. 기타

현재 주어진 원본 소스에는 '기타' 출판사에서 출간한 김성수 관련 서적 목록에 대한 정보가 없다. 따라서 해당 섹션에는 관련 내용을 작성할 수 없다.16. 관련 문화재

김성수와 관련된 문화재는 현재까지 발견되거나 알려진 바가 없다.

참조

[1]

웹사이트

김성수(金性洙)

https://encykorea.ak[...]

2023-11-18

[2]

논문

Cultural resources and management in the coastal regions along the Korean tidal flat

https://www.scienced[...]

2014-12-01

[3]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[4]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[5]

웹사이트

Kim Seong-su

https://digitalarchi[...]

2023-01-04

[6]

웹사이트

인촌기념회

http://www.inchonmem[...]

2023-11-18

[7]

서적

The Routledge Encyclopedia of Modern Asian Educators: 1850–2000

Taylor & Francis

2021

[8]

웹사이트

인촌상 제정취지

http://www.inchonmem[...]

2024-04-24

[9]

웹사이트

김성수(金性洙)

http://encykorea.aks[...]

2022-08-24

[10]

뉴스

【コラム】恣意的に作られた親日人名辞典

https://japanese.joi[...]

中央日報

2009-11-06

[11]

웹사이트

신 한국의 가벌 #23. 삼성·현대·동부그룹과 사돈 맺어

http://www.sisajourn[...]

2015-04-23

[12]

웹사이트

김상협(金相浹)

https://encykorea.ak[...]

2023-12-06

[13]

웹사이트

김종인, ‘박정희 최측근’의 인척… 깐깐한 강골

https://www.hani.co.[...]

2012-10-29

[14]

웹사이트

소종섭의 신혼맥 ⑤ 김상하 삼양그룹 명예회장 - 동아일보·매일경제그룹·삼성·현대까지

https://www.womaneco[...]

2021-01-21

[15]

웹사이트

재경장흥중고동문회 2017.11.No.17

http://bonaem.co.kr/[...]

2017-11

[16]

웹사이트

06년 12월6일 이완용 등 친일반민족행위자 106명 명단 확정 공개

https://m.hankookilb[...]

2021-12-06

[17]

웹사이트

韓国最高裁「金性洙は親日反民族行為者」認定

http://japan.hani.co[...]

한겨레

2017-04-13

[18]

웹사이트

「学内の親日派銅像は恥ずかしい」…撤去を要求する韓国の大学生

https://japanese.joi[...]

중앙일보

2018-02-28

[19]

웹사이트

「親日派の銅像が恥ずかしい」韓国の大学で創設者像の撤去問題が再燃=「これでこそ国が発展」「嫌なら違う大学に行くべき」―韓国ネット

https://www.recordch[...]

Record China

2018-03-01

[20]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

1976

[21]

뉴스

오시영의 세상의 창-김삼환 시인의 “따뜻한 손”, 참을 수 없는 역사 왜곡자들의 궤변

http://news.lec.co.k[...]

법률신문

2013-12-27

[22]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[23]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[24]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[25]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[26]

웹사이트

'일장기 말소'에 분노한 '민족지' 창업주 - 오마이뉴스

https://www.ohmynews[...]

2004-07-13

[27]

웹사이트

인촌 김성수 소개

http://www.inchonmem[...]

[28]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[29]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[30]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[31]

서적

고하 송진우 평전:민족민주주의 언론인․정치가의 생애

동아일보사

[32]

서적

인촌 김성수: 인촌 김성수의 사상과 일화

동아일보사

[33]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

[34]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

[35]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

[36]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

[37]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

[38]

서적

한국전쟁

책과함께

[39]

서적

일석 이희승 전집 7

서울대학교출판부

[40]

웹사이트

인촌 김성수/김학준 정치학박사·현 동아일보회장(해방공간의 주역:9)

http://www.donga.com[...]

동아일보

null #날짜 정보 없음. 추정 불가능.

[41]

웹사이트

사상과 일화 - 교육운동

http://www.inchonmem[...]

2007-08-12

[42]

서적

일석 이희승 전집

서울대학교출판부

2007

[43]

웹사이트

네이트 한국학

http://koreandb.nate[...]

[44]

서적

문학의 이해와 감상

건국대학교출판부

2008

[45]

간행물

과학동아

동아사이언스

2003-12

[46]

서적

하나님의 지문

새로운사람들

2007

[47]

서적

경주 최 부잣집 300년 부의 비밀

황금가지

2007

[48]

서적

이야기 인물한국사

청아출판사

2007

[49]

뉴스

김성수는 민족자본가였나?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2006-12-05

[50]

서적

인촌 김성수 : 인촌 김성수의 사상과 일화

동아일보사

1985

[51]

서적

서울 이런곳 와보셨나요?

한길사

[52]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

[53]

웹인용

인촌 김성수 선생, 각계 지도자들의 증언

https://news.naver.c[...]

동아일보

2016-07-28

[54]

뉴스

광복회회장 이강훈옹「동아인연」70년 송진우사장이 거액 군자금

http://dna.naver.com[...]

동아일보

1990-04-01

[55]

서적

서대문형무소 근현대사(일제시대편)

나남

[56]

뉴스

김성수 부인 이아주 여사 '3·1운동 대통령 표창'

http://www.mediatoda[...]

미디어오늘

2005-03-02

[57]

웹사이트

사상과 일화 - 기업운동

http://www.inchonmem[...]

2007-08-12

[58]

서적

송건호 전집 08 민주언론 민족언론 1

한길사

[59]

뉴스

인촌 김성수(해방공간의 주역:9)

http://www.donga.com[...]

동아일보

1995-10-10

[60]

서적

무명 : 다시 읽는 이광수 11

맑은소리(동반인)

[61]

뉴스

친일파 무덤에 송덕비를 세우다니

https://news.naver.c[...]

[62]

서적

한국사 이야기 20:우리 힘으로 나라를 찾겠다

한길사

2006

[63]

뉴스

민립대학 설립운동

http://news.donga.co[...]

동아일보

2009-10-09

[64]

뉴스

'일장기 말소'에 분노한 '민족지' 창업주

https://news.naver.c[...]

[65]

서적

한국사 뒷 이야기

실천문학사

2009

[66]

뉴스

인촌 김성수 선생, 각계 지도자들의 증언

http://www.donga.com[...]

동아일보

2002-03-31

[67]

서적

문일평

살림

2008

[68]

간행물

商業及法人登記

조선총독부 관보

1938-01-28

[69]

서적

우남 이승만 연구

역사비평사

2005

[70]

서적

빛과 소망의 숨결을 찾아

이화여자대학교출판부

2007

[71]

뉴스

교학사의 '김성수'서술, 위키백과와 90% 동일

https://news.naver.c[...]

[72]

웹인용

::: 인촌기념회 :::

https://web.archive.[...]

2010-02-09

[73]

웹인용

고려대학교 약사

http://www.korea.ac.[...]

2011-06-04

[74]

뉴스

캠퍼스의 봄 (2) 고려대학편(高麗大學篇)

http://dna.naver.com[...]

경향신문

2011-07-01

[75]

웹인용

연표

http://www.korea.ac.[...]

2011-06-06

[76]

서적

한국현대사 인물연구2

백산서당

[77]

웹인용

보관된 사본

http://dna.naver.com[...]

2011-08-17

[78]

웹사이트

‘고려대학’은 2010년판 신명심보감?

http://www.sisainliv[...]

[79]

보고서

대한민국 친일진상규명위원회 보고서

[80]

데이터베이스

한국사 데이터베이스

http://db.history.go[...]

[81]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[82]

서적

양호기

[83]

서적

한국현대사산책 〈1940년대편 1권〉

인물과사상사

2004

[84]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[85]

간행물

아! 비운의 역사현장 경교장

백범사상실천운동연합

1993

[86]

서적

한국현대사산책 〈1940년대편 2권〉

인물과사상사

2004

[87]

서적

약산 김원봉

실천문학사

[88]

서적

대한민국 임시정부 30년사

국학자료원

2006

[89]

서적

건국 50년! 대한민국 이렇게 세웠다.

계명사

1998

[90]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[91]

서적

한국현대사산책 〈1940년대편 2권〉

인물과사상사

2004

[92]

서적

역사용어 바로쓰기

역사비평사

2006

[93]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[94]

서적

한국현대민족운동연구:해방후 민족국가 건설운동과 통일전선

역사비평사

1996

[95]

서적

한국현대민족운동연구:해방후 민족국가 건설운동과 통일전선

역사비평사

1991

[96]

서적

이야기 인물한국사(2005)

청아출판사

2007

[97]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[98]

서적

지도력의 위기 2

새로운사람들

2006

[99]

서적

한중일 국가기원과 그 역사

맑은소리

2008

[100]

서적

송건호 전집 13 서재필과 이승만

한길사

2006

[101]

서적

한중일 국가기원과 그 역사

맑은소리

2009

[102]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

1976

[103]

서적

한국현대민족운동연구 2

역사비평사

2008

[104]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[105]

서적

대한민국 50년사 1권

들녘

[106]

뉴스

http://newslibrary.n[...]

1952-07-06

[107]

서적

이야기로 엮은 한국사 세계사 비교연표

청아출판사

2006-09-10

[108]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[109]

서적

이야기 인물한국사

청아출판사

2007

[110]

서적

조봉암과 1950년대(상)

역사비평사

2006

[111]

서적

조봉암과 1950년대(상)

역사비평사

2006

[112]

서적

운제선집 (상)

성지사

1988

[113]

뉴스

진보당 사건 (29)

중앙일보

1982-10-20

[114]

서적

인촌김성수전

인촌기념회

1976

[115]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[116]

뉴스

고대 총학 ‘친일행적’ 10명 발표

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2005-03-28

[117]

뉴스

고려대 총학, 김성수 등 친일파 10명 명단 발표

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2005-03-28

[118]

뉴스

혼돈의 해방공간서 자유민주주의 초석을 놓다

http://www.donga.com[...]

동아일보

2008-08-22

[119]

서적

내일을 위한 증언:허정 회고록

샘터사

1979

[120]

뉴스

김형석 연세대 명예교수 “도산과 인촌은 내 인생의 스승… 민족 독립 저력 키운 지도자”

http://news.donga.co[...]

news.donga.com

2017-08-21

[121]

서적

역사비평

역사문제연구소

1995

[122]

서적

바람처럼 구름처럼

한국문학도서관

2007

[123]

웹인용

인촌 형제가 설립한 남만방직 노동자들“소처럼 일하고 쥐처럼 먹었다”

https://web.archive.[...]

2010-07-04

[124]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[125]

웹인용

::: 인촌기념회 :::

https://web.archive.[...]

2010-02-09

[126]

서적

인촌김성수의 애족사상과 그 실천

동아일보사

1982

[127]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[128]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[129]

서적

내일을 위한 증언

샘터사

1979

[130]

웹인용

::: 인촌기념회 :::

https://web.archive.[...]

2010-02-09

[131]

서적

건국50년 대한민국 이렇게 세웠다

계명사

1998

[132]

뉴스

고려대 총학, 김성수 등 친일파 10명 명단 발표

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2005-03-28

[133]

뉴스

고대 총학 "학교, 한승조 사태 입장 밝혀라"

http://www.pressian.[...]

프레시안

2005-03-09

[134]

웹인용

다음 한문을 해석해주십시오.

https://kin.naver.co[...]

2021-08-02

[135]

웹인용

다음 한문을 해석해주십시오.

https://kin.naver.co[...]

2021-08-08

[136]

웹인용

다음 한문을 해석해주십시오.

https://kin.naver.co[...]

2021-08-02

[137]

서적

내일을 위한 증언:허정 회고록

샘터사

1979

[138]

뉴스

6선의원 지낸 이중재 상임고문

http://news.donga.co[...]

동아일보

2008-12-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com